-

Par Frawsy le 7 Novembre 2021 à 13:57

Images de l'épave du Titanic, un siècle

après son naufrage

Plus d'un siècle après son naufrage le 15 avril 1912, la célèbre épave nous apparaît sous un jour nouveau grâce aux nouvelles technologies.

DE HAMPTON SIDES À plus de 3 200 mètres de profondeur, l'épave fantomatique du Titanic émerge de l'obscurité lors d'une plongée de l'explorateur et cinéaste James Cameron en 2001.

À plus de 3 200 mètres de profondeur, l'épave fantomatique du Titanic émerge de l'obscurité lors d'une plongée de l'explorateur et cinéaste James Cameron en 2001.L'épave sommeille dans les profondeurs, conglomérat d'acier corrodé disséminé sur plusieurs centaines d'hectares dans les fonds marins de l'Atlantique Nord. Des champignons grignotent la carcasse. De curieuses formes de vie incolores, insensibles à la pression écrasante, parcourent ses remparts rongés. Depuis la découverte de l'épave en 1985 par les explorateurs Robert Ballard et Jean-Louis Michel, il est arrivé qu'un robot ou qu'un navire submersible balayent les parois lugubres du Titanic, envoient un faisceau sonar dans sa direction, prennent quelques photos puis repartent.

Ces dernières années, des explorateurs comme James Cameron et Paul-Henry Nargeolet nous sont revenus avec des images de plus en plus précises de l'épave. Pour autant, c'est comme si nous l'apercevions à travers un trou de serrure, limités par le pont flottant dans les eaux et l'étendue des faisceaux d'un sous-marin. Nous ne sommes jamais parvenus à saisir les relations qui unissent les pièces hétéroclites du navire, ni à appréhender les coulisses de ce naufrage dans son intégralité.

C'est désormais possible. Sur un terrain de l'Institut océanographique de Woods Hole, à bord d'une remorque sophistiquée, William Lange se tient au côté d'une carte agrandie du Titanic, une mosaïque dont la reconstitution minutieuse a pris des mois. Au premier abord, l'image fantomatique semble représenter l'image de la lune : le fond marin est marqué d'innombrables stries ainsi que de cratères formés par des rochers que des icebergs en fonte déposent depuis des millénaires.

En y regardant de plus près, le site semble jonché de déchets laissés par l'homme — un agglomérat de lignes et de sphères, de ferraille et d'éclats dignes d'un tableau de Jackson Pollock. William Lange se tourne vers son ordinateur et désigne une zone sur la carte, générée grâce à la superposition de données optiques sur l'image du sonar. Il zoome sur cette partie, encore et encore. La proue du Titanic apparaît alors sous un filtre granuleux, de même qu'un trou noir béant où surgissait autrefois sa cheminée avant ainsi qu'un panneau d'écoutille, abandonné dans la boue à une centaine de mètres au nord. L'image présente de nombreux détails : on distingue un crabe blanc claudiquant sur une rambarde.

L'épave entière du Titanic, ses poteaux, ses bossoirs, ses chaudières, se trouvent désormais à portée d'une souris d'ordinateur. Ce déluge autrefois indéchiffrable est devenu la photographie de la scène d'un accident en haute résolution, dont les composantes se distinguent très clairement dans l'obscurité. « Nous savons désormais où chaque chose se trouve », explique William Lange. « Les projecteurs s'allument enfin, un siècle plus tard. »

Bill Lange dirige le laboratoire d'imagerie et de visualisation de l'Institut océanographique de Woods Hole, sorte de studio photographique de pointe des profondeurs. À quelques pâtés de maisons du port pittoresque de Woods Hole, au sud-ouest de la péninsule du Cap Cod, ce laboratoire ressemble à une caverne faite de panneaux acoustiques remplie de téléviseurs haute définition et d'ordinateurs vrombissants. Bill Lange a participé à la première expédition de Ballard, à l'origine de la découverte de l'épave. Depuis, il n'a cessé de sonder le site à l'aide de caméras de plus en plus sophistiquées.

Ces images sont le résultat d'une ambitieuse expédition de plusieurs millions de dollars entreprise d'août à septembre 2010. Trois véhicules robotisés de pointe les ont capturées, survolant les abysses à différentes altitudes, via de longs itinéraires préprogrammés. Munis d'une multitude de sonars multi-faisceaux à balayage latéral ainsi que de caméras optiques haute définition, ces robots ont « tondu la pelouse », effectuant des allers et retours sur une parcelle de cinq à huit kilomètres sur le plancher océanique. Ces données ont été assemblées de façon numérique jusqu'à créer une image haute définition immense où chaque élément a été quadrillé et géolocalisé avec précision.

« Cette découverte change la donne », s'enthousiasme James Delgado, archéologue auprès de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et directeur scientifique de l'expédition. « Avant, tenter d'appréhender le Titanic revenait à tenter d'appréhender Manhattan à minuit sous une pluie torrentielle avec une lampe de poche. Le site peut désormais être compris et mesuré, et nous disposons d'éléments précis. Au cours des prochaines années, cette carte historique pourrait donner une voix aux personnes réduites au silence, englouties par les eaux froides. »

En quoi l'épave du RMS Titanic est-elle si spéciale ? Pourquoi, un siècle plus tard, les gens consacrent-ils encore autant de leur génie technologique et intellectuel à cette carcasse métallique, située à plus de 3 000 mètres de profondeur ? Pourquoi, à la manière de Pearl Harbor et de quelques autres zones sinistrées, le Titanic exerce-t-il un magnétisme si fort sur notre imaginaire ?

Pour certains, l'extravagance brutale de la débâcle du Titanic est au cœur de son attraction. Il s'agit d'une histoire de superlatifs : comment un navire si imposant et si grand a-t-il pu sombrer dans des eaux si froides et si profondes ? Pour d'autres, les personnes à bord sont à l'origine de la fascination autour du Titanic. Le naufrage du Titanic aura duré 2h40, soit une durée suffisante pour que 2 208 représentations tragiques aient lieu sous les lumières flamboyantes du navire. Si l'on dit qu'un lâche se serait vêtu d'une tenue de femme pour accéder aux canots de sauvetage, la plupart des passagers étaient dignes, voire héroïques. La capitaine n'a pas bougé du pont, le groupe a continué de jouer et les alarmes de détresse des transmetteurs sans fil Marconi n'ont cessé de retentir jusqu'à la fin. La majorité des passagers n'a pas décollé l'oreille de sa station de radio de l'époque édouardienne. Leurs derniers instants constituent un sujet d'intérêt universel, une danse macabre qui ne s'arrête jamais.

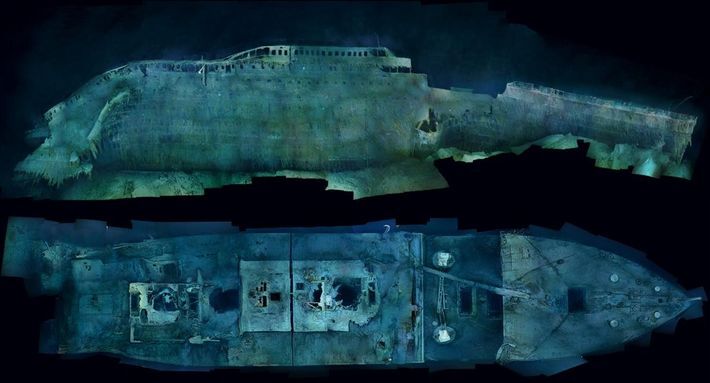

Avec son gouvernail fendant le sable et ses deux pales d'hélice sortant de l'obscurité, la poupe mutilée du Titanic repose à 1 970 pieds de profondeur. Cette mosaïque optique combine 300 images haute résolution prises lors d'une expédition en 2010.

Avec son gouvernail fendant le sable et ses deux pales d'hélice sortant de l'obscurité, la poupe mutilée du Titanic repose à 1 970 pieds de profondeur. Cette mosaïque optique combine 300 images haute résolution prises lors d'une expédition en 2010.Au-delà des vies humaines, bien d'autres choses ont sombré avec le Titanic : une illusion d'ordre, la foi dans le progrès technologique, un enthousiasme bouillonnant pour un avenir qui, à mesure que l'Europe s'enfonçait dans une guerre totale, fut vite remplacé par la peur et l'effroi qui caractérisent notre monde moderne. « Le désastre du Titanic a incarné l'éclatement d'une bulle », m'a déclaré James Cameron. « La première décennie du 20e siècle était marquée par un tel sentiment d'abondance. Des ascenseurs, des voitures, des avions, la radio sans fil ! Tout semblait si merveilleux, une montée en flèche qui ne finirait jamais. Tout s'est alors effondré. »

L'EXPLOITATION DU SOUVENIR

Si la mère de tous les naufrages s'expose dans plusieurs musées — qu'ils soient littéraux, juridiques ou métaphoriques —, aucun n'est plus irréel que le Las Vegas Strip. Dans l'hôtel Luxor, une exposition semi-permanente d'artefacts du Titanic repêchés des fonds marins par RMS Titanic, Inc. a eu lieu dans une salle de divertissement, entre un spectacle de strip-tease et celui de Menopause the Musical. Plus de 25 millions de personnes ont assisté à cette exposition ainsi qu'à d'autres représentations similaires organisées à travers 20 pays.

Il y a quelques années, j'ai passé une journée à l'hôtel Luxor, où j'ai flâné au milieu des reliques du Titanic : une toque de chef, un rasoir, des morceaux de charbon, des assiettes de service en excellent état, un nombre incalculable de paires de chaussures, des flacons de parfum, un sac en cuir ainsi qu'une bouteille de champagne avec son bouchon encore à l'intérieur. Soit une majorité d'objets tout à fait ordinaires devenus extraordinaires en raison du long et terrible voyage qui les a amenés dans ces boîtes de plexiglas immaculées.

Deux des moteurs du Titanic sont exposés dans une section transversale béante de la poupe. Drapées dans des « rusticles » - des stalactites de rouille créées par des bactéries mangeuses de fer - ces structures massives alimentaient autrefois le plus grand objet artificiel en mouvement sur Terre.

Deux des moteurs du Titanic sont exposés dans une section transversale béante de la poupe. Drapées dans des « rusticles » - des stalactites de rouille créées par des bactéries mangeuses de fer - ces structures massives alimentaient autrefois le plus grand objet artificiel en mouvement sur Terre.J'ai traversé une pièce obscure à la température semblable à celle d'une chambre froide et où se dresse un « iceberg » alimenté au fréon, que les visiteurs peuvent toucher. Des soupirs et des gémissements de métal déchiqueté donnent l'impression d'être pris au piège dans le ventre d'une bête aux blessures mortelles. Toutefois, la pièce maîtresse de l'exposition n'est autre qu'une dalle gargantuesque de la coque du Titanic, connue sous le nom de big piece (« gros morceau » en français), qui pèse 15 tonnes et a été extraite des fonds marins par une grue en 1998 après plusieurs mésaventures. Ce monstre de métal noir aux stries d'acier et clouté avec des rivets m'a fait penser à un T. rex du musée d'histoire naturelle : son envergure incroyable, attachée et consolidée à grands frais, digne d'une espèce disparue ressuscitée d'un monde oublié.

L'exposition RMST avait beau être bien conçue, au fil des années de nombreux archéologues marins n'ont pas mâché leurs mots pour définir l'entreprise et ses responsables, les qualifiant de pilleurs de tombes, de chasseurs de trésors, de bonimenteurs et pis encore. Robert Ballard, qui milite depuis longtemps pour que l'épave et son contenu soient conservés in situ, s'est montré particulièrement caustique envers les méthodes de RMST. « On ne va pas au Louvre pour toucher la Joconde du doigt », a-t-il affirmé. « Vous n'allez pas à Gettysburg avec une pelle. Seule la cupidité anime ces personnes, il suffit de regarder leur histoire sordide pour le voir. »

Cependant, au cours des dernières années, la direction de RMST a changé et l'entreprise a opté pour une approche différente. Elle est passée de la simple récupération à un plan à long terme considérant l'épave comme site archéologique, tout en travaillant de concert avec des organisations scientifiques et gouvernementales davantage préoccupées par le Titanic. L'expédition de 2010 à l'origine des premières images de l'ensemble de l'épave a d'ailleurs été organisée, menée et financée par RMST. Dans un véritable retournement de situation, l'entreprise se montre désormais en faveur des appels à légiférer pour la création d'un mémorial maritime protégé du Titanic. Fin 2011, RMST a annoncé son intention de vendre aux enchères l'intégralité de sa collection d'artefacts, d'une valeur de 189 millions de dollars (environ 153,5 millions d'euros), ainsi que la propriété intellectuelle qui y est associée, dans le cadre du centenaire du naufrage. Cette vente aurait lieu uniquement si l'entreprise trouvait un enchérisseur disposé à se conformer aux conditions restrictives imposées par un tribunal fédéral, à savoir que la collection soit conservée en l'état.

J'ai rencontré Chris Davino, le président de RMST, dans l'entrepôt d'artefacts de l'entreprise, situé dans un immeuble quelconque voisin d'un salon de toilettage pour chiens, à la frontière du quartier de Buckhead d'Atlanta, aux États-Unis. Au fond du bâtiment en brique climatisé, un chariot élévateur descend les longues allées de rayonnages industriels où s'empilent des caisses de reliques méticuleusement étiquetées (vaisselle, vêtements, lettres, bouteilles, pièces de plomberie, hublots...) extraites du site au cours des 30 dernières années. Davino, élégant « professionnel du volte-face » élevé sur la côte du New Jersey qui dirige RMST depuis 2009, explique la nouvelle approche de l'entreprise. « Pendant des années, la seule chose sur laquelle s'accordaient tous les membres de la communauté du Titanic était le mépris à notre égard », raconte-t-il. « Il était donc temps de reconsidérer notre fonctionnement. Nous devions aller au-delà de la récupération d'artefacts et arrêter de nous battre contre les experts, mais plutôt nous mettre à collaborer avec eux. »

Et c'est précisément ce qui s'est produit. Des agences gouvernementales comme la NOAA, autrefois impliquées dans des poursuites contre RMST et sa société-mère, Premier Exhibitions, Inc., collaborent désormais avec RMST sur plusieurs projets scientifiques à long terme. dans le cadre d'un nouveau consortium pour la protection de l'épave. « Concilier conservation et profit n'est pas chose facile », concède Dave Conlin, archéologue marin auprès du National Park Service, une autre agence à avoir vivement critiqué l'entreprise. « Si RMST méritait les critiques formulées à son encontre il y a quelques années, ils méritent également d'être félicités pour ce nouvel acte de foi. »

Les vues éthérées du Titanic offrent un niveau de détail jamais vu auparavant. Les mosaïques optiques comprennent chacune 1 500 images haute résolution rectifiées à l'aide de données sonar. Comme le montre le profil tribord, le Titanic s'est plissé en se faufilant dans le fond marin, laissant la coque avant enfouie dans la boue, obscurcissant, peut-être pour toujours, les blessures mortelles causées par l'iceberg.

Les vues éthérées du Titanic offrent un niveau de détail jamais vu auparavant. Les mosaïques optiques comprennent chacune 1 500 images haute résolution rectifiées à l'aide de données sonar. Comme le montre le profil tribord, le Titanic s'est plissé en se faufilant dans le fond marin, laissant la coque avant enfouie dans la boue, obscurcissant, peut-être pour toujours, les blessures mortelles causées par l'iceberg.Les chercheurs félicitent RMST pour avoir chargé l'un des meilleurs experts du Titanic d'analyser les images prises en 2010 et d'identifier les nombreuses pièces de puzzle en vrac qui jonchent les fonds marins. Bill Sauder, avec ses lunettes épaisses et sa barbe hirsute qui s'emmêle lorsqu'il rit, est « directeur des recherches du Titanic », mais cela ne dit rien de ses connaissances encyclopédiques sur les paquebots transatlantiques. Lui-même préfère se définir comme le « détenteur des connaissances étranges » chez RMST.

Lorsque je l'ai rencontré à Atlanta, il avait les yeux rivés sur son ordinateur pour tenter de déceler la tête ou la queue d'un tas d'ordures photographiées en 2010 près de la poupe du Titanic. La majorité des expéditions sur le Titanic se sont concentrées sur la proue du navire, partie la plus photogénique située à plus de 500 mètres au nord du reste de l'épave. Pour Sauder, c'est la zone à proximité de la poupe qui retiendra toute l'attention dans les années à venir, notamment grâce aux nouvelles images qui les guideront de façon plus précise. « La proue est très esthétique mais nous y sommes allés des centaines de fois », a-t-il expliqué. « Ce sont ces débris au sud de l'épave qui m'intéressent. »

Le scientifique était à la recherche d'un objet reconnaissable, n'importe lequel, qui se distinguerait du chaos entourant la poupe. « Nous aimons imaginer les épaves à la manière des temples grecs sur une colline, de façon très pittoresque », m'a-t-il expliqué. « Or, elles n'ont rien de pittoresque. Ce sont des sites industriels en ruine, des monticules de plaques, de rivets et de raidisseurs. Lorsque l'on cherche à interpréter tout ça, on a intérêt à aimer Picasso. »

La poupe abîmée du Titanic, capturée ici de profil et de dessus, témoigne du choc extrême qui lui a été infligé lorsque le navire a coulé. Comprendre cet enchevêtrement de métal présente des défis sans fin aux experts.

La poupe abîmée du Titanic, capturée ici de profil et de dessus, témoigne du choc extrême qui lui a été infligé lorsque le navire a coulé. Comprendre cet enchevêtrement de métal présente des défis sans fin aux experts.Après avoir zoomé sur l'image, il ne lui a fallu que quelques minutes pour résoudre une petite partie du mystère entourant la poupe. La structure de cuivre rétractée d'une porte-tambour, probablement d'un salon première classe, se trouvait au-dessus de l'épave. Ce travail de longue haleine ne peut être accompli que par quelqu'un pour qui le moindre centimètre du navire n'a pas de secret. Il s'apparente à un gigantesque Où est Charlie ?, un véritable travail de détective susceptible de tenir occupé Bill Sauder pendant des années.

L'ENQUÊTE DE JAMES CAMERON

Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans un studio de cinéma de la taille d'un hangar à Manhattan Beach, en Californie. James Cameron, encerclé d'accessoires étincelants et de maquettes de son film Titanic sorti en 1997, avait réuni quelques-unes des plus éminentes autorités nautiques autour d'une table ronde — sans nul doute le conclave le plus remarquable d'experts du Titanic jamais rassemblé. Outre James Cameron, Bill Sauder et l'explorateur de RMST Paul-Henry Nargeolet, la table ronde a réuni l'historien du Titanic Don Lynch, le célèbre artiste du Titanic Ken Marschall, un ingénieur naval, un océanographe de l'Institut de Woods Hole ainsi que deux architectes de la marine américaine.

Dans cette réunion sélecte, James Cameron faisait tout à fait le poids. « Geek Titanic » auto-proclamé, le réalisateur a mené trois expéditions sur les lieux du naufrage. Il a développé et piloté un nouveau genre de robots agiles qui nous ont rapporté des images inédites de l'intérieur du navire, dont des aperçus des bains turcs et des somptueuses cabines.

Lorsque James Cameron se met à parler du Titanic, il semble s'animer encore plus qu'à l'accoutumée. Il a également filmé l'épave du Bismarck et est en train de mettre au point un sous-marin qui l'emmènera avec ses caméras dans la fosse des Mariannes. Pourtant, le Titanic le tourmente toujours ; il ne cesse d'y renoncer, pour mieux y revenir ensuite. « Il s'y trouve un étrange mélange, entre biologie et architecture, une sorte de caractère bio-mécanoïde », m'a-t-il confié. « Je trouve cela magnifique, comme venu d'un autre monde. Il vous donne l'impression d'être revenu du Tartare, des enfers. »

Sur la demande du réalisateur, cette table ronde de deux jours a été uniquement consacrée aux investigations médico-légales. Quelle est la cause de la rupture du Titanic ? Où la coque s'est-elle échouée ? À quel endroit du fond marin les nombreuses pièces se sont-elles écrasées ? Près d'un siècle après les faits s'ouvrait une nouvelle enquête.

« Vous êtes face à une scène de crime », a-t-il déclaré. « Une fois que vous l'avez compris, vous êtes absorbé par les moindres détails. Vous vous posez une multitude de questions. Comment est-ce arrivé ? Comment le couteau s'est-il retrouvé à cet endroit et l'arme là-bas ? »

Sans doute immanquablement, la table ronde a pris des directions ésotériques avec l'évocation des taux de vol plané, des forces tangentielles et des analyses de turbidité. Les participants dépourvus de sensibilité technique ont conservé un souvenir indélébile du séminaire : les derniers instants du Titanic ont été horriblement violents. Selon certains récits, le navire se serait « enfoncé sous les vagues de l'océan », comme s'il s'était assoupi paisiblement, soit l'exact contraire de la réalité. Sur la base de nombreuses années d'analyses approfondies de l'épave, de modélisations d'inondations de pointe et de simulations par éléments finis telles qu'employées dans l'industrie maritime moderne, les experts ont dressé un horrible tableau de l'agonie du Titanic.

Le bateau a heurté latéralement l'iceberg à 23h40, ce qui a fait céder des morceaux de la coque à tribord sur une centaine de mètres et a exposé à la mer six cales étanches à l'avant. Dès lors, le naufrage était inéluctable. Le déluge aurait cependant été accéléré lorsque des membres d'équipage ont poussé une porte menant à la passerelle à bâbord, dans une tentative avortée de charger les canots de sauvetage depuis un étage inférieur. Alors que le navire avait commencé à gîter sur bâbord, ils ne seraient pas parvenus à refermer l'imposante porte à cause de la gravité. À 1h50 du matin, la proue s'était suffisamment stabilisée pour permettre à l'eau de s'engouffrer sur la passerelle.

À 2h18, soit 13 minutes après le départ du dernier canot, la proue était submergée sous les eaux et la poupe s'est élevée si haut que ses hélices ont été exposées à l'air et que des tensions aux conséquences désastreuses ont été exercées au centre du navire. Le Titanic s'est alors brisé en deux.

James Cameron s'est levé afin d'illustrer le cours des événements. Il s'est emparé d'une banane et s'est mis à tirer violemment dessus : « Vous voyez comme elle fléchit avant de se rompre ? ». La peau de banane à l'extrémité, censée représenter le fond de la coque doublement renforcé, a été la dernière partie à se briser.

Une fois débarrassée de la poupe, la proue a coulé au fond des eaux de façon assez abrupte. Gagnant de la vitesse lors de sa chute, des pièces ont commencé à se démanteler. Les cheminées se sont rompues. La timonerie s'est effondrée. Après cinq minutes de chute continue, la proue a percuté la boue avec une telle violence que l'on aperçoit encore les motifs sur le fond marin aujourd'hui.

La poupe, alors dépourvue de bord d'attaque hydrodynamique comme la proue, a sombré de façon encore plus violente, en culbutant et en vrillant. Une vaste partie située à l'avant, affaiblie par la fracture à sa surface, s'est entièrement désintégrée et a rejeté tout son contenu dans les profondeurs abyssales. Des cales ont explosé. Les ponts se sont superposés. Les plaques de la coque se sont arrachées. Le pont de dunette s'est retourné. Des pièces plus lourdes, comme les chaudières, se sont déposées directement au fond tandis que d'autres composants ont été lancés « comme des Frisbees ». Sur plus de trois kilomètres, la poupe a eu une chute tourmentée, se rompant, se déformant, se compressant puis se désintégrant peu à peu. Une fois échouée sur le fond marin, elle était méconnaissable.

James Cameron s'est alors assis et a lancé un morceau de la banane meurtrie dans sa bouche. « Nous ne voulions pas que le Titanic finisse comme cela », a-t-il reconnu. « Nous souhaitions qu'il ait sombré dans une sorte de spectacle fantomatique parfait. »

L'INSUBMERSIBLE TITANICAlors que j'écoutais le récit de l'agonie du Titanic, une question me taraudait inlassablement : qu'est-il arrivé aux personnes restées à bord à mesure que le navire sombrait ? La plupart des 1 496 victimes sont mortes d'hypothermie à la surface, flottant dans des gilets de sauvetage en liège. Mais des centaines d'autres personnes étaient peut-être encore en vie à l'intérieur du navire, dont la majorité issue de familles immigrées logées en troisième classe, impatientes de démarrer une nouvelle vie en Amérique. Comment ont-ils vécu ces déchirements monstrueux et ces vibrations métalliques dans leurs derniers instants ? Qu'ont-ils entendu et ressenti ? Même un siècle plus tard, ces considérations demeuraient atroces.

LES LIEUX DU NAUFRAGE

Saint-Jean de Terre-Neuve est l'un des autres foyers du Titanic. Le 8 juin 1912, un navire de sauvetage est retourné à Saint-Jean de Terre-Neuve avec, à son bord, le dernier corps inerte du Titanic. Durant des mois, des chaises longues, des lambris ainsi que d'autres reliques se seraient échoués sur la côte de Terre-Neuve.

J'espérais rendre hommage aux personnes qui ont sombré piégées dans le navire en me rendant sur les lieux du naufrage depuis Saint-Jean de Terre-Neuve avec l'International Ice Patrol, l'agence créée suite à la catastrophe et destinée à surveiller les icebergs sur les routes de navigation de l'Atlantique Nord. Suite à l'annulation des vols à cause d'une tempête du nord-est, je me suis frayé un chemin jusqu'à une taverne du quartier de George Street, où j'ai eu droit à une vodka locale distillée avec de l'eau d'iceberg. Pour parer le tout, le barman a déposé un bloc de glace angulaire extrait d'un iceberg, apparemment lui-même issu du glacier groenlandais dont est originaire l'iceberg responsable du naufrage du Titanic. Le glaçon s'est alors mis à pétiller — autant d'effluves, m'a-t-on dit, d'atmosphères passées emprisonnées à l'intérieur.

Je pourrais encore me rapprocher, au sens propre comme au sens figuré, de ceux qui reposent pour l'éternité avec le navire. Quelques années avant l'accident, Guglielmo Marconi construit une station sans fil permanente au Cap Race, une pointe désolée battue par les vents située au sud de Saint-Jean de Terre-Neuve. Selon les habitants, Jim Myrick serait la première personne qui aurait reçu le signal de détresse du navire, un apprenti de 14 ans auprès de la station qui a ensuite fait carrière au sein de l'entreprise Marconi. Un code d'urgence classique, CQD, lui est tout d'abord parvenu, avant qu'un nouveau signal ne soit envoyé au Cap Race, rarement utilisé jusqu'alors : SOS.

Un matin à Cap Race, au beau milieu des carcasses d'anciennes machines Marconi et de récepteurs à galène, j'ai fait la rencontre de David Myrick, petit-neveu de Jim, opérateur radio en mer et dernier d'une fière lignée de transmetteurs. David m'a raconté que ce n'est qu'une fois vieil homme que son oncle s'est mis à parler de la nuit du naufrage du Titanic. Jim était alors devenu si sourd que sa famille ne pouvait converser avec lui qu'en morse, en manipulant un détecteur de fumée afin de produire des points et des traits aigus. « Un homme Marconi jusqu'au bout », raconte David. « Il pensait en morse. Que dis-je, il rêvait en morse même. »

Nous avons marché jusqu'au phare et avons contemplé les vagues froides s'écraser sur les falaises. Un pétrolier naviguait au large. Plus loin, sur les Grands Bancs de Terre-Neuve, de nouveaux icebergs ont été signalés. Plus loin encore, au-delà de la ligne d'horizon, repose la plus célèbre épave du monde. Les pensées fusaient dans mon esprit, à la manière de signaux rebondissant dans l'ionosphère. La propagation des ondes radio, les cris d'une ère submergée par le temps. J'imaginais pouvoir entendre la voix du Titanic, un navire au nom d'une grande fierté, fonçant vers un monde nouveau, entaillé par un élément aussi vieux et lent que la glace.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Frawsy le 9 Juin 2021 à 11:54

Là où s'arrêtent les cageux

se dressent des villages

L’histoire et le développement du Québec sont intimement liés à ses cours d’eau.

L’édification et la formation des premières seigneuries et des premiers villages se sont faites en grande partie à proximité des cours d’eau, notamment des rivières, pour une multitude de raisons.

L’irrigation des terres, la facilité du transport des personnes ou des biens matériels, l’accès aux produits de la pêche et bien sûr pour les besoins quotidiens en eau.

Il s’agit là de quelques-unes des nombreuses raisons ayant poussé les habitants et les seigneurs à s’établir à proximité de cette ressource vitale.

Même si de nombreux villages ou seigneuries se sont à peu près tous développés sur le même modèle en Nouvelle-France ou au Bas-Canada à travers les années, certains endroits font exception et ne suivent pas tout à fait ce canevas.

Prenons, à titre d’exemple, le village de l’Abord-à-Plouffe, qui se situe sur l’île Jésus, île qui constitue aujourd’hui, dans son entièreté, la ville de Laval. Ce village, d’abord intégré à la paroisse de Saint-Martin, devint un village à part entière en 1915.

Lui aussi établi à proximité d’un cours d’eau, dans ce cas-ci la rivière des Prairies, il s’est développé en partie grâce à un autre facteur : la présence des cageux. Car là où s’arrêtent les cageux se dressent des villages.

Le commerce du boisEn plus de se développer au bord des cours d’eau, plusieurs autres facteurs ont favorisé la création de différents villages, par exemple l’exploitation d’une ressource naturelle. La proximité avec une ressource telle que le bois, la pierre ou les métaux encourageait l’arrivée massive d’habitants et d’entrepreneurs venus travailler à l’exploitation de ces ressources.

Bien entendu, cela créait des besoins pour les hommes venus s’établir dans le secteur et, dans bien des cas, un village prenait forme, avec un magasin général, un bureau de poste, un forgeron et autres commodités nécessaires à la vie quotidienne.

Au village de l’Abord-à-Plouffe, la situation fut un peu semblable et le développement du village se fit en grande partie grâce au commerce du bois.

Pour mieux saisir les raisons pour lesquelles le commerce du bois a été un facteur de développement important dans ce secteur, il faut comprendre le contexte politique et économique de l’époque.

La décennie de 1760 marque un tournant majeur pour la Nouvelle-France. Après la Conquête en 1760, la colonie passe des mains de la France à l’Angleterre. Le traité de Paris de 1763 met un terme à la guerre de Sept Ans, officialisant la cession des territoires français à l’Empire britannique.

Puis, avec la Proclamation royale, délivrée quelques mois plus tard, l’Angleterre entend réorganiser les territoires d’Amérique du Nord qu’elle vient d’acquérir, en créant notamment la Province of Quebec.

Le territoire de l’ancienne Nouvelle-France portera ce nom jusqu’en 1791, où l’Acte constitutionnel amena la création du Bas-Canada et du Haut-Canada.

Ce court rappel historique fixe quelques balises pour expliquer le changement de garde qui s’opéra au Canada. À présent colonie britannique, ce territoire, qui deviendra ultérieurement le Canada, devait désormais transiger avec un nouvel empire.

Ce détail devient important en 1806, alors que Napoléon, empereur français, met sur pied le Blocus continental dans le but avoué de ruiner l’Angleterre en l’empêchant de commercer avec le reste de l’Europe.

Les ports de la mer du Nord et de la mer Baltique furent alors fermés aux bateaux anglais. Isolée sur son île, l’Angleterre se retrouva ainsi à court de ressources, dont le bois. C’est à ce moment que l’Empire britannique s’est tourné vers ses colonies afin de s’approvisionner de cette ressource essentielle à la construction de navires de guerre.

Pour le Bas-Canada, il s’agissait là d’une occasion en or de commercer, puisque la région des Outaouais possédait une des plus importantes forêts de pins qui, avec le chêne, étaient les deux familles de bois les plus en demande.

Les commerçants de la colonie y ont vu une opportunité pour faire de l’argent et ont rapidement commencé à organiser l’exploitation et l’exportation du bois des Outaouais vers l’Angleterre.

Les camps de bûcherons ont vu le jour dans la région, notamment grâce à l’exploiteur et homme d’affaires Philemon Wright, qui créa la société Philemon Wright & Sons, devenue la Wright, Batson and Currier de Hull au fil des différentes associations.

Les hommes partaient travailler dans le bois à la fin de l’automne et durant l’hiver. Dès le printemps, on pouvait finalement transporter les immenses troncs d’arbre vers Québec.

Voyager sur les rivièresLe transport du bois vers Québec était une organisation complexe à l’époque où le chemin de fer n’était pas encore répandu sur le territoire canadien. L’acheminement de la ressource vers le port de la capitale devait se faire par voie maritime.

C’est donc en descendant les rivières que les troncs de pins et de chênes se rendaient à destination. L’une des activités bien présentes dans l’histoire et l’imaginaire collectif au Québec est la drave. On serait ainsi porté à croire que ce sont les draveurs qui dirigeaient le bois de Hull à Québec.

Or, il n’en fut rien. La raison en est bien simple : de Hull à Montréal, les cours d’eau sont parsemés de rapides et de chutes qui rendent la drave impossible. Trop dangereuse pour les hommes, elle aurait également entraîné le bois à se fracasser dans les bas-fonds.

De surcroît, le chêne, l’un des deux types de bois prisé par l’Angleterre, est un bois lourd, qui coule. Il se serait donc retrouvé au fond des rivières. C’est ici qu’entrent en scène les cageux.

Pour parvenir à transporter le bois jusqu’à Québec, les bûcherons attachaient ensemble les troncs d’arbre, pour former des radeaux, que l’on appelait cribes ou drames. On attachait ensuite ces structures ensemble pour former ce que l’on appelait les cages. Et ce sont les cageux qui dirigeaient ces cages jusqu’au port de Québec.

Chaque radeau était formé de deux séries de rangées de troncs d’arbre. Comme le chêne est un bois qui coule et que le pin, lui, flotte, on cordait les troncs de pins en dessous, puis, ceux de chênes en une deuxième rangée, au-dessus.

De cette manière, on s’assurait que le chêne ne traîne pas au fond de l’eau. Les cages, cette succession de radeaux attachés les uns aux autres, pouvaient être composées de 20 à 100 radeaux, transportant ainsi parfois jusqu’à 2 000 billots en une seule expédition.

Le nombre d’hommes voyageant sur les cages pouvait également varier, allant d’une trentaine à près de 100 hommes. Sur les cages, on retrouvait un aménagement servant de cuisine et des tentes étaient installées pour abriter les cageux, puisque le voyage durait plusieurs jours.

Les cageux avaient donc le nécessaire à la vie quotidienne sur les cages. Les repas étaient principalement composés de fèves au lard, que les hommes préparaient sur le feu, dans un gros chaudron.

Pour éviter les incendies, du sable était transporté sur les radeaux, pour éteindre le feu et y plonger les chaudrons brûlants.

Aux temps les plus forts de ce commerce, le voyage entre les Outaouais et Québec prenait environ six jours. Cependant, les premières expéditions prirent environ deux mois à se rendre à Québec.

Il faut comprendre que la rivière des Outaouais était difficilement praticable avec ses nombreux rapides. Avec les années, les entrepreneurs construisirent des systèmes de glissoires qui permettaient aux radeaux de traverser les rapides, un à la fois, de manière plus sécuritaire.

D’ailleurs, les cageux étaient équipés d’immenses rames de 10 mètres, pour diriger les cages et les éloigner des côtes.

En temps calme, les cages se laissaient porter par le courant, parfois même par le vent avec un système de voiles, ou encore elles étaient tirées par des chaloupes en l’absence de bourrasques. Mais l’arrivée dans les rapides entraînait des déplacements plus difficiles.

Aborder la terreÀ l’approche des rapides, les cageux devaient alors accoster sur les côtes des rivières et désassembler les cages pour traverser les rapides, un radeau à la fois.

Un processus assez laborieux considérant que les cages pouvaient être composées de dizaines de radeaux. Les cageux descendaient donc les passages plus dangereux, radeau par radeau, puis, ils réassemblaient les cages et poursuivaient leur chemin.

Ils pouvaient ainsi aborder la terre de différents villages lors de leurs passages. C’est ici que nous retrouverons le village de l’Abord-à-Plouffe.

Sur l’île Jésus, au bord de la rivière des Prairies, on retrouvait le village de l’Abord-à-Plouffe. Situé approximativement aujourd’hui entre les quartiers Chomedey et Laval-des-Rapides, entre le boulevard Curé-Labelle et l’autoroute 15, ce village aux abords de la rivière était établi entre différents rapides, notamment le Gros-Sault et Sault-au-Récollet.

Il se trouvait également pratiquement à mi-chemin entre Hull et Québec, ainsi qu’à proximité de Montréal, ce qui en faisait un arrêt d’autant plus intéressant.

Pour traverser les différents rapides du secteur, les cageux auraient alors abordé la terre de la famille Plouffe. S’il ne s’agissait que d’un arrêt de passage au départ, aborder à ce village devint rapidement un incontournable pour les voyageurs des rivières.

Les cageux en profitaient pour faire le plein de provisions, nourriture ou matériaux, faire réparer des outils ou encore soigner des hommes malades. On recrutait même parfois de nouveaux cageux pour remplacer les blessés.

L’Abord-à-Plouffe s’est ainsi particulièrement développé tout au long du XIXe siècle grâce aux nombreuses escales des cageux.

Si les voyageurs n’étaient que de passage au départ, la situation changea rapidement. Tout d’abord, après avoir livré le bois à Québec, les cageux devaient revenir vers les Outaouais, parfois par bateau, d’autres fois par carriole.

L’arrêt à l’Abord-à-Plouffe était également de mise sur le chemin du retour. De plus, le commerce du bois était un travail saisonnier.

On bûchait dans les forêts durant l’hiver, on transportait le bois au printemps, mais à l’arrivée de l’été jusqu’à l’automne, la majorité des bûcherons et des cageux se retrouvaient sans emploi.

Grâce aux liens créés à l’Abord-à-Plouffe, plusieurs voyageurs revenaient au village pendant la saison estivale et la saison des récoltes pour aider et travailler avec les habitants et les cultivateurs.

La proximité avec Montréal permettait également d’aller trouver des emplois en ville. La plupart des cageux logeaient chez les habitants au départ. Puis, certains ont commencé à s’établir dans le village, à s’y installer et à fonder une famille.

À la fin de l’automne, ils retournaient vers les Outaouais pour reprendre le travail du bois et revenaient au village vers la fin du printemps. Au plus fort de ce commerce, deux familles sur cinq voyaient leur chef de famille s’engager comme cageux.

Une époque révolue

Le travail de cageux sera finalement voué à disparaître vers la fin du XIXe siècle avec l’apparition des chemins de fer, moyen de transport plus rapide et plus efficace pour le bois.

Ce métier aujourd’hui disparu et assez méconnu, fut cependant d’une grande importance dans le commerce du bois du Bas-Canada, mais aussi dans le développement d’un village en particulier, celui de l’Abord-à-Plouffe.

On suppose que d’autres villages ont également pu croître au fil du passage des cageux, mais on en retrouve malheureusement peu de traces aujourd’hui. Il est néanmoins fort intéressant de s’attarder à ce métier disparu, bien que l’on doive porter attention à démêler les faits du folklore.

Car, sans que l’on s’en doute, les légendes québécoises nous parlent entre autres des cageux par l’entremise de l’un de leur plus célèbre représentant, le plus grand que nature, Jos Montferrand.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Frawsy le 8 Juin 2021 à 13:04

Bonjour - cet article fait suite à la découverte

de 215 enfants autochtones enfouis à Kamloops.

C'est d'une tristesse pas acceptable de la part

des églises et des prêtres.

Ceci est un génocide.

Ceci est mon propre sentiment.

Frawsy - La Tigresse au coeur tendre

Le projet des pensionnats autochtones

du Québec

https://www.histoirecanada.ca/

Dans son rapport « Appels à l’action » (2012), la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR, 2007-2013) souligne combien il est nécessaire, au pays, de connaître « l’histoire et les séquelles des pensionnats ».

L’expression revient plus d’une dizaine de fois dans le texte, accolant les deux termes, « histoire » et « séquelles », pour insister sur l’importance d’enseigner les conséquences générationnelles des pensionnats sur les communautés et familles autochtones.

Dans le battage médiatique qui a eu lieu autour de la CVR, il a surtout été question de ces conséquences : les abus physiques et sexuels sur les enfants, les abus moraux et le désir d’éradiquer les langues et les cultures autochtones ont fait la une, fournissant des explications sur les hauts taux de suicide, d’alcoolisme, de violence familiale et autres fléaux sociaux qui affectent grandement les communautés amérindiennes et inuites.

Ces répercussions doivent définitivement être transmises à travers l’enseignement scolaire. Mais il ne s’agira pas de résumer toute l’histoire des pensionnats à cela : il faudra comprendre comment s’est mis en place le cadre qui a permis à ces abus et à l’entreprise de « génocide culturel » (CVR, 2015a) d’exister, pour en saisir le contexte et savoir identifier ce qui peut en subsister, de nos jours.

Le titre de cet article est tiré d’un film documentaire de 1966 sur le pensionnat d’Amos, commenté par le père Louis-Roger Lafleur o.m.i. et réalisé par Fernand Guertin (Lafleur et Guertin, 1966). Ce texte se concentre sur l’histoire des pensionnats autochtones au Québec : quels sont-ils ? Quand ont-ils ouvert ? Quel était le contexte scolaire pour les Autochtones quand ils ont commencé à opérer ? Quelle était l’idéologie en place ? Ont-ils des spécificités par rapport au reste des pensionnats autochtones au Canada ?

Je présente ici un genre de synthèse de mes recherches, lectures, articles et communications sur le sujet. Le point de vue exprimé reflète donc celui d’une allochtone en sciences sociales et non celui d’une survivante des pensionnats. Nous en sommes encore au stade où les mémoires individuelles des participants1 à cette histoire se sédimentent et se métabolisent pour devenir des mémoires collectives qui, elles-mêmes, avec l’usage d’autres sources (archives écrites et filmées, photos), se transformeront en une histoire nationale.

De quelle histoire nationale il s’agira, celle des nations autochtones ou celle du Québec, je ne traiterai pas la question. Mais il faut retenir que l’histoire des pensionnats autochtones du Québec est encore un récit inachevé.

Qu’est-ce qu’un « pensionnat autochtone » ?

Il est question ici des pensionnats recensés dans la « Convention de règlement relative aux pensionnats indiens » ou CRRPI (Indian Residential School Settlement Agreement, IRSSA).

La CRRPI est entrée en vigueur en 2007 et comporte cinq volets : le Paiement d’expérience commune (PEC), le Processus d’évaluation indépendant (PEI), la Commission de vérité et réconciliation (CVR), la Commémoration et les Services de santé et de guérison. La CRRPI n’a pris en compte que les pensionnats existant depuis la Confédération (1867).

Ainsi, s’il a bien existé des pensionnats en Nouvelle-France, puis un dans le Bas- Canada (à Châteauguay de 1829 à 1853, voir Chaurette 2011), ils n’entrent pas en considération quand on parle de « pensionnats autochtones ».

C’est en fait à partir des années 1880 que le modèle du pensionnat indien est adopté par le gouvernement fédéral pour l’éducation des enfants autochtones, dans le but de « tuer l’Indien au cœur de l’enfant » (CVR, 2015a) dans le cadre d’une politique officielle d’assimilation.

Officiellement, il y eut 139 pensionnats au Canada. Plus de 150 000 enfants les ont fréquentés. On estime à environ 13 000 le nombre d’enfants autochtones qui furent pensionnaires au Québec2.

Quels sont les pensionnats autochtones au Québec ?

Sont inclus dans cette catégorie les « pensionnats indiens », les foyers résidentiels qui accueillaient les élèves fréquentant un externat et les foyers fédéraux inuits.

Les tableaux suivants recensent tous les établissements reconnus par la CRRPI pour le Québec. Notons que, dans le tableau 1, les dates indiquées sont celles du rapport final de la CVR (2015) et peuvent différer de ce que les chercheurs considèrent comme les dates d’ouverture et de fermeture officielles3.

Plusieurs remarques s’imposent déjà. Tout d’abord, ces pensionnats indiens ont ouvert relativement tardivement par rapport au reste du Canada. Ensuite, ils sont peu nombreux. Enfin, cette liste ne comprend pas les pensionnats hors Québec (notamment en Ontario et en Nouvelle-Écosse) que fréquentèrent aussi les enfants issus de communautés situées au Québec.

À titre de comparaison, il y eut 18 pensionnats indiens en Ontario, 15 au Manitoba, 20 en Saskatchewan, et 18 en Colombie-Britannique. Les pensionnats d’Ontario, pour prendre un exemple, ont ouvert entre 1838 et 19494.

Deux foyers, non confessionnels, font aussi partie de la liste des pensionnats reconnus pour le Québec. Il n’est pas exclu que d’autres s’ajoutent, car plusieurs demandes ont été déposées au titre de l’article 12 de la CRRPI. Cet article établit deux critères5 :

- L’enfant doit avoir été placé dans un pensionnat, hors de son foyer familial, par le Canada ou en vertu de son autorité pour fins d’éducation.

- Le Canada doit avoir été conjointement et exclusivement responsable du fonctionnement du pensionnat et de la garde des pensionnaires (par exemple, l’institution était la propriété du gouvernement fédéral; le Canada agissait en lieu et place des parents de l’enfant; le Canada était au moins partiellement responsable de l’administration de l’établissement; le Canada inspectait ou avait le droit d’inspecter l’établissement; le Canada avait ou non désigné l’établissement comme un pensionnat indien).

Jusque-là, beaucoup des demandes rejetées l’ont été pour cause de manque de documentation. Il est donc possible que la liste s’allonge dans les années ou les décennies à venir.

Pour les Inuits, le ministère des Affaires autochtones reconnaît comme « pensionnats » quatre foyers fédéraux, non confessionnels. Ils sont énumérés dans le tableau 3. Les foyers inuits reconnus sont ceux qui hébergeaient les enfants dans une structure institutionnelle. Ils étaient non confessionnels. La liste exclut les externats et les structures privées.

Le contexte scolaire

En 1920, un amendement à la Loi sur les Indiens (1876) rendit la scolarisation des enfants amérindiens obligatoire6. Quel était alors le contexte pour les enfants autochtones au Québec ? À cette époque, il n’existait officiellement que 14 communautés amérindiennes (contre 40 aujourd’hui), la plupart des familles continuant à être semi-nomades.

Quelques-unes de ces communautés comptaient déjà des écoles : Lorette (actuelle Wendake) depuis 1792, Saint-François (actuelle Odanak7) depuis 1803, Caughnawaga (actuelle Kahnawake) depuis 1826, St-Regis (actuelle Akwesasne) depuis 1835.

Ces écoles étaient au cœur d’enjeux confessionnels car implantées par des sociétés protestantes ou par des Amérindiens ayant étudié aux États-Unis dans des institutions vouées à propager des idées protestantes (notamment le Dartmouth College, à Hanover, N.H.).

Cela ne plaisait pas à l’Église catholique, majoritaire, qui n’était pas forcément favorable à la scolarisation. En effet, celle-ci pouvait miner l’autorité des missionnaires (Chaurette, 2012).

À partir des années 1850, l’Église changea ses positions et commença à encourager l’établissement d’écoles de mission pour les enfants semi-nomades, qui opéraient le temps de la mission d’été, profitant de la présence des familles rassemblées pour la saison autour des postes de traite.

Elle encouragea aussi les écoles de jour, ouvertes de septembre à juin, du lundi au vendredi.

À priori, les parents amérindiens n’étaient pas contre le fait que leurs enfants aillent à l’école : dans certains cas, ce fut eux qui demandèrent l’ouverture d’une école dans leur communauté.

Ce fut notamment le cas à Bersimis- Les Escoumins, dès 1904, mais le gouvernement fédéral n’accepta de financer la construction de l’école qu’en 1924, arguant avant cela que les enfants innus pouvaient aller à l’école « de Blancs » la plus proche et que la population de Bersimis était trop petite et trop nomade.

Les archives des Affaires indiennes (RG-10), qu’il faudra continuer à analyser, montrent qu’en général, les parents nomades amérindiens, à l’instar de bien des parents sédentaires québécois au début du 20e siècle, ne voyaient pas forcément l’intérêt de voir leurs enfants acquérir plus que les bases de l’alphabétisation, d’autant que le fait de dépasser le niveau de l’école primaire impliquait toujours un éloignement géographique prolongé de leurs enfants.

Bref, en 1920, quand la Loi rendit obligatoire la scolarisation des Amérindiens, les agents des Affaires indiennes, chargés d’inscrire à l’école les enfants qui n’y étaient jamais allés, choisirent un établissement en fonction de différents critères : la localisation des parents, leur mode de vie (sédentaire ou nomade), leur confession, les places disponibles. Rappelons qu’à cette époque aucun pensionnat autochtone n’existait au Québec.

Donc les agents, pour les enfants du Québec, avaient trois choix : les écoles de mission (qui duraient en moyenne deux ou trois mois par an); les écoles de jour amérindiennes ou les écoles de rang; ou enfin un pensionnat de la province voisine (par exemple Spanish ou Sault-St-Marie, en Ontario).

Mais notons que jusqu’à l’ouverture des pensionnats au Québec, beaucoup d’enfants amérindiens de la province passaient sous le radar et fréquentaient les bancs d’école au maximum l’équivalent cumulé d’à peine une ou deux années scolaires sur les huit ans d’école obligatoire.

Qui devait aller dans les pensionnats ? Quelle était l’idéologie en place ?

Il peut sembler curieux que la majorité des pensionnats au Québec aient été créés après 1949. En effet, avant cette date, qui marque la refonte des politiques concernant l’éducation des Autochtones au Canada, le gouvernement favorisait une scolarisation par ségrégation.

Après, il privilégia plutôt l’intégration, et donc l’envoi des enfants dans des écoles qui ne leur étaient plus spécifiquement destinées (Raptis et Bowker 2010).

Ce choix était aussi financier, car le coût des pensionnats autochtones s’avérait élevé. Pourquoi donc avoir développé des pensionnats après 1950 au Québec ?

Les buts de l’éducation scolaire des jeunes Autochtones au Canada sont souvent résumés en trois mots : civiliser, christianiser, assimiler.

Ces termes sous-entendaient un certain nombre d’autres buts : l’anglicisation ou la francisation, la déculturation et l’urbanisation. L’éducation devait « préparer les Indiens à leur vie de futurs citoyens, afin de vivre en tant que personnes civilisées, respectant les valeurs chrétiennes et civiques du pays » (Leforestier 2012 : 69).

Il s’agissait de faire en sorte que les enfants apprennent de nouveaux modèles, complètement différents de ceux de leurs parents et de leurs réseaux sociaux, pour qu’ils n’aient plus envie (ni la possibilité) de reproduire les façons de faire de leurs ancêtres. Il fallait les habituer à la sédentarité, aux « bonnes manières » (des Euro-Canadiens), et les instruire de façon à ce qu’ils soient productifs pour le pays.

L’idée était que les Autochtones, à moyen et long terme, se fondent dans la masse des Canadiens, sans droits particuliers, sans autre sentiment d’appartenance que celui d’être des citoyens comme les autres.

On peut s’étonner alors que les pensionnats du Québec aient majoritairement été créés à une époque où le gouvernement prônait leur fin.

Mais selon la politique officielle, le modèle du pensionnat était principalement dirigé vers des catégories d’enfants spécifiques : les enfants issus de foyers brisés ou ayant des parents incapables de prendre soin d’eux; les enfants de parents nomades dont le mode de vie était incompatible avec l’organisation scolaire; les enfants vivant dans des lieux isolés; ceux venant de familles défavorisées sur les plans social et économique, peu propices à encourager une présence régulière et soutenue à l’école (Renaud, 1958).

Autrement dit, dans le regard des allochtones, les Autochtones du Québec étaient presque tous visés.

Pour ces raisons, les Oblats de Marie Immaculée recommandaient de construire des pensionnats dans la province (Bousquet, 2006).

Ils faisaient pression sur le gouvernement fédéral en ce sens depuis le début des années 1940 et obtinrent gain de cause au début des années 1950. Ils se virent en même temps confier la responsabilité de la majorité des internats qui allaient être mis sur pied.

Un projet oblat paradoxal : conserver l’indianité dans la « civilisation »

En ce qui concerne les pensionnats tenus par les Oblats, donc excluant les foyers fédéraux et les deux pensionnats anglicans, on notera un important paradoxe de départ : forts des enseignements tirés des erreurs des pensionnats de l’ouest et de leur proximité avec les familles amérindiennes, les Oblats du Québec pensaient être les mieux outillés pour éviter un « conflit de cultures » et offrir le projet pédagogique le mieux adapté.

Ce projet était le fait d’une certaine frange oblate, éclairée et pas forcément représentative de tous les membres de la congrégation.

Ces hommes, sous la direction du père André Renaud o.m.i., directeur de la Commission oblate des études indiennes et esquimaudes en matière d’éducation, voulaient tenir compte des avancées scientifiques en éducation, en psychologie, en anthropologie, pour « faire éclore chez eux [les élèves] des sentiments éclairés de fierté personnelle et ethnique » (Rapport de Vie Indienne, journal oblat, cité dans Bousquet, 2012).

En gros, ils pensaient être capables de comprendre la culture des enfants pour les former à être « civilisés » tout en préservant leur indianité.

Les Oblats récupéraient des enfants qui étaient déjà presque tous catholiques. En effet, dans les années 1950, on pouvait considérer que la plu- part des Amérindiens du Québec avaient été convertis, généralement au catholicisme (pour la majorité) ou à l’anglicanisme8.

Le processus d’évangélisation avait été soutenu pendant tout le 19e siècle, particulièrement à partir des années 1850, et il n’existait plus au 20e siècle de bande qui n’ait pas été la cible d’une mission. Les pensionnats avaient pour but de renforcer une entreprise qui avait commencé bien des décennies auparavant. On peut donc dire que la christianisation était un but majeur, mais pas nouveau.

Ce qui diffère des projets des autres pensionnats est que le projet éducatif oblat ne visait officiellement pas à éradiquer l’identité des enfants, mais à la conserver, du moins à en conserver l’apparence pittoresque.

Pourtant, l’idée en elle-même est contradictoire : comment former des jeunes à être fiers de ce qu’ils étaient sans être soi- même dépositaire de leurs cultures ? Sans leur parler leurs langues ? Ou en leur enseignant une version de l’Histoire où les Amérindiens tenaient un mauvais rôle (l’ennemi, l’Iroquois), ou un rôle subalterne (l’Indien évangélisé, accueillant les hommes en soutanes) ?

Les Oblats pensaient en outre que le mode de vie et les connaissances des parents étaient obsolètes dans le monde où leurs enfants allaient vivre : « finie la vie paisible en forêt où la connaissance intime de la nature valait toutes les sciences livresques. La loi du plus instruit devenait la meilleure » (Lafleur et Guertin 1966).

Qu’ils le pensent à juste titre ou non n’est pas la question : le fait est que le paternalisme ambiant retirait aux parents autochtones le droit de décider s’ils pouvaient transmettre leurs savoirs à leurs enfants.

Enfin, gens de leur époque, la plupart des Oblats, mais aussi des religieuses (qui s’occupaient des filles) et des professeurs laïcs, considéraient que les Amérindiens étaient primitifs, que les parents étaient « de piètres éducateurs » (Brochu et Cloutier, 1957), que leur milieu de vie était malsain et qu’ils étaient ignorants, naïfs et sous-développés.

L’environnement humain des pensionnaires était donc de facto incompatible avec la mise en œuvre du projet, voué dès le départ à l’échec.

Une éducation « depuis l’art de se peigner jusqu’aux subtilités de la grammaire »

Quand on a vécu sous la tente, dans la poésie des bois, et qu’on parle seulement l’algonquin ou le tête-de-boule, on a des tas de choses à apprendre, depuis l’art de se peigner jusqu’aux subtilités de la grammaire, avant de parvenir au certificat de 7e année ! (Brochu et Cloutier 1957)

Les autobus se sont arrêtés devant le pensionnat et en débarquant, j’ai compris que le changement serait encore plus grand que tout ce que j’avais jamais pensé. On entrait dans une grande salle et il y avait des casiers sur trois côtés. On nous a donné un casier à chacun et sur chaque casier, il y avait un numéro. Ça, c’était moi, j’étais ce numéro et, à l’avenir, mes bas, mes chemises, mes pantalons seraient marqués par ce numéro. On nous a dit ensuite de mettre nos choses personnelles dans nos casiers. J’étais inquiet, je ne savais pas trop ce qui m’arriverait. Je ne savais pas non plus que je passerais dix mois là. Je pensais que je retournerais chez nous la semaine suivante. Richard, Wemotaci. (CSSSPNQL 2010 : 63)

Les enfants inscrits dans les pensionnats indiens partirent en taxi, en train ou en autobus, sous la surveillance de religieux9. Les voyages pouvaient durer plusieurs jours. Les récits des anciens pensionnaires présentent souvent des similitudes sur de nombreux points. Tout d’abord, l’arrivée au pensionnat fut un choc : en général, les enfants étaient déshabillés, leurs affaires personnelles confisquées. Ils étaient lavés et on leur coupait les cheveux après l’administration d’un produit anti-poux.

Tous les garçons et toutes les filles, séparés les uns des autres et par classes d’âge, se voyaient attribuer chacun un uni- forme et un numéro, numéro qui allait être imprimé sur toutes les pièces de vêtements leur appartenant.

À part les missionnaires, personne ne parlait leurs langues : ni les frères, ni les sœurs, ni le personnel non religieux. Dès le premier jour, les enfants comprenaient que s’ex- primer dans leurs langues maternelles allait être réprimé. Puis ils découvraient les bâtiments : les salles de classe, les dortoirs, la chapelle, les salles de bains, la ferme (au pensionnat d’Amos), la cordonnerie (au pensionnat de Maliotenam).

Il faut s’imaginer ce que cela pouvait représenter pour ces enfants, élevés en forêt ou en toundra avec leurs frères et sœurs, recevant une éducation non coercitive, un apprentissage par essai-erreur et par observation, dans des codes de conduite complètement différents.

Eux qui avaient toujours dormi par terre sur des lits de sapinage et qui avaient chacun des responsabilités (chercher l’eau, ramasser du bois, poser des collets) découvraient les lits, les murs, les immenses pièces, les douches, la vie en collectivité mais sans leur fratrie, la prise en charge de toute leur vie, la perte de toute possibilité d’initiative et une éducation coercitive où la discipline régnait en maître.

Il n’y avait aucun temps libre dans les emplois du temps car même les loisirs étaient très encadrés.

L’apprentissage du français et de l’anglais était la première priorité.

Chaque jour commençait, dans les pensionnats indiens, par une messe. La messe était, dans certains pensionnats (pas tous), un des rares moments où la pratique des langues vernaculaires amérindiennes était permise : les prières et les chants étaient souvent dans ces langues, pour que les enfants puissent prier avec leurs parents quand ils sortiraient de l’institution.

Au pensionnat d’Amos, des chants religieux en algonquin et en atikamekw étaient même diffusés par haut-parleur pendant les récréations. Ensuite, il faut comprendre que l’éducation dans les pensionnats ne se limitait pas à la scolarité : outre les cours, les mêmes qui se donnaient dans les écoles élémentaires au Québec et qui comprenaient le catéchisme, les enfants apprenaient l’hygiène, l’art de se coiffer et de s’habiller (les plus grands portant des blazers à écussons avec cravates), la tenue d’une maison et les arts ménagers pour les filles, l’apprentissage de métiers possibles pour les garçons (électricité, menuiserie, jardinage).

La discipline était constante : les châtiments corporels étaient monnaie courante et le moindre écart était sanctionné, que les enfants comprennent ou pas ce qu’ils avaient bien pu faire de mal. Les élèves devaient participer à tout le fonctionnement du pensionnat : le ménage, le lavage, la préparation des repas, l’entretien des vêtements et des chaussures, sous la supervision constante de religieux.

Les loisirs comprenaient des cours de ballet, de théâtre, de danse (gigue), de musique (violon, guitare, harmonica, accordéon), de chant choral, des travaux manuels, des clubs 4-H10. Le soir, pouvaient avoir lieu des bingos. Le sport tenait une grande place, en particulier le hockey.

Deux choses sont importantes à retenir : la première, c’est que le niveau scolaire des pensionnats du Québec fut sans doute globalement de meilleure qualité que dans bien des pensionnats de l’Ouest canadien. En témoignent plusieurs survivants dans le livre de l’historien autodidacte attikamekw Gilles Ottawa (2010). La deuxième, c’est que le modèle d’adulte proposé, ou plutôt imposé, aux pensionnaires, n’avait à peu près rien à voir avec les modèles véhiculés par leurs parents et grands-parents.

On diffusait aux enfants le schéma occidental du bon « civilisé », les hommes ayant un emploi salarié et les femmes s’occupant de leur foyer. La notion de civilisation comprenait tout ce qu’un enfant incorpore durant son apprentissage : les postures et le maintien, les gestes intimes du quotidien, le sens du goût (le bon et le mauvais), les notions de propreté et de saleté, etc.

Des cultures originelles des élèves ne subsistaient, au pensionnat, que des aspects folkloriques : personnifier les Amérindiens accueillant Jacques Cartier ou écoutant des Robes noires venus leur enseigner l’Évangile dans des saynètes édifiantes, porter des coiffes de plumes ou autres attributs caricaturaux façon Hollywood comme si les tenues traditionnelles n’étaient que des déguisements.

De nombreux anciens élèves se souviennent avoir souvent entendu, de la part des membres du personnel des pensionnats, des discours méprisants sur leurs parents et le mode de vie de ceux-ci. Nombre d’entre eux ont intériorisé ce mépris, apprenant à détester leur propre identité.

Une étude « ethno-psychologique », publiée en 1970, en donne un exemple frappant : l’auteure, Françoise Ducottet-Delorme, analyse les réponses de 44 enfants algonquins « résidant à cette époque dans un internat catholique » pour voir comment ils recevaient et interprétaient leur éducation. Elle montre que les enfants « ne s’identifient ni à leurs ancêtres, ni à ce que leurs parents en ont gardé, mais à leur propre caricature » (1970 : 116), Indiens de western, sauvages et ennemis.

Les Inuits ayant fréquenté les foyers fédéraux présentent les mêmes types de souvenirs et les mêmes traumatismes (Montanez, 2002). Si on doit donc retenir une troisième chose, c’est que le système du pensionnat fut un système violent, physiquement, moralement, culturellement.

Bien souvent, même si faire l’échelle de la souffrance est dérisoire, les survivants indiquent que le pire fut le sentiment d’abandon, le fait de se sentir perdu, la peur au ventre, manquant d’amour et de tendresse. En ce sens, on peut dire que tous les élèves ont été abusés, certains (difficile d’en estimer la proportion) de façon sexuelle ou par des coups, tous en étant témoins et récepteurs de toute cette violence.

« Québéquiser » les enfants amérindiens

Pour les petits Indiens comme pour tous les autres petits Canadiens, c’est enfin leur après-midi de hockey. Les premiers occupants du pays jouent aux habitants. Petits Indiens d’Amos, Russes, Suisses, Torontois … quand ils mettent le pied sur la glace, se sentent tous un cœur de Canadien. (Lafleur et Guertin 1966)

En apprenant les pas de danse des Blancs, ils passent facilement du connu à l’inconnu et assimilent la civilisation dans laquelle ils sont appelés à vivre. Bien qu’ils aient eux-mêmes un folklore et des légendes assez riches, on les familiarise avec les fables qui contiennent la sagesse un peu cynique de ce monde cruel qui est déjà le leur. (Lafleur et Guertin 1966)

Cela peut paraître logique, mais les élèves des pensionnats autochtones francophones du Québec furent, contrairement aux autres pensionnats du Canada, éduqués pour devenir des Canadiens français. Cette particularité, peut-être parce qu’elle tombe sous le sens, est rarement évoquée dans les recherches et surtout, ses effets n’ont encore jamais été analysés.

La « québéquisation » des enfants s’est effectuée de façon concrète, par la langue française, le chant, la danse, la musique, les références littéraires.

Les jeunes écoutaient et reproduisaient des répertoires de chants scouts et de soirée canadienne d’un côté, d’études classiques de l’autre. La nourriture a aussi été un vecteur d’acculturation : lors de discussions, d’anciens pensionnaires m’ont raconté leurs premières expériences du riz (qui faisait mal au ventre), des navets (dont certains ont toujours horreur), des pommes, du gruau et des rôties, eux qui ne connaissaient pas la notion de petit déjeuner, ayant l’habitude le matin de manger essentiellement les restes de la veille.

Les découvertes culinaires n’ont pas été interprétées de la même façon par les pères oblats et par les enfants amérindiens. Le père Fortin o.m.i. raconte ainsi dans ses mémoires :

Quand un Indien accuse quelqu’un malicieuse- ment, il y a toujours un fondement dans les faits, mais le fait est faussement interprété pour atteindre le but. Ainsi, à La Romaine, on accusait les responsables du Pensionnat indien de Sept- Îles de faire manger des pelures de patates aux enfants. […] J’ai compris alors, c’était un luxe de restaurant, la cuisinière leur servait parfois des patates en “robe des champs”. (Fortin 1992 : 77)

Gilles Ottawa, quant à lui, parle des « menus identiques d’une semaine à l’autre », composés de « spaghettis qui nagent », de baloney frit, « de patates bouillies souvent noircies, de fèves au lard trop cuites, d’une tourtière du Lac-Saint-Jean souvent faite de trop peu de viande et de trop de pommes de terre », et du souper du dimanche fait de « sandwichs accompagnés de boissons gazeuses » (Ottawa 2010 : 57).

Le sport, enseigné dans le cadre d’une philosophie éducative de type « un esprit sain dans un corps sain », a aussi concouru à la québéquisation des enfants (et plus largement la canadianisation) : le hockey, le ballon-balai, le ski, le baseball. Mais précisons que la pratique des sports, et surtout le hockey, est toujours citée par les survivants comme un point positif, un lieu où vider sa rage et se sentir bien.

Au début des années 1960, Jean Béliveau, le célèbre joueur des Canadiens de Montréal, fut invité à venir rencontrer les joueurs de l’équipe du pensionnat d’Amos; en 2014, lors du 25e tournoi de hockey mineur de Pikogan, six anciens pensionnaires reçurent une photo laminée de cette visite, dont ils avaient gardé un souvenir émerveillé (Guindon, 2014). Le hockey reste un sport très populaire dans les communautés autochtones, qui ont produit de grands joueurs.

Enfin, les carnavals d’hiver, leurs parades et leurs compétitions, inspirés du Carnaval de Québec, ont participé à cette entreprise de transformation de l’identité. De même, les élèves ont été familiarisés avec les drapeaux fleurdelysés, qu’on leur distribuait et qu’ils devaient agiter lors des visites de personnages importants (par exemple le délégué apostolique).

Pourra-t-on un jour évaluer les conséquences invisibles de cette québéquisation, dans les choix et dans les goûts, mais aussi dans la mentalité ? Un survivant du pensionnat d’Amos, écoutant des étudiants étrangers parler des Québécois, m’a demandé un jour si son manque de confiance en lui-même ne provenait pas aussi du fait que les personnes chargées de son « assimilation » étaient Québécoises et se sentaient elles-mêmes nées « pour un petit pain », « colonisées » dans le sens où Albert Memmi le décrit dans son Portrait du colonisé (1985).

Pour délimiter les contours de ces conflits possibles d’identification, il sera nécessaire d’investiguer la question, ce qui n’est pas encore vraiment le cas actuellement.

Les parents et le retour à la maison

Quand les pensionnats ouvrirent, les parents des futurs élèves durent laisser partir leurs enfants. Étaient-ils d’accord ?

Beaucoup semblaient l’être, voulant une bonne éducation pour leurs enfants et conscients que le monde où ils vivaient était en train de changer à grande vitesse.

Certains ont même choisi et demandé que leurs enfants aillent dans des pensionnats, à la lumière de ce qu’ils en avaient compris dans les présentations, plutôt sommaires, qui leur avaient été faites. Mais se rendaient-ils compte de ce qui allait se passer ?

On peut généralement affirmer que non : n’ayant pour la plupart jamais eux-mêmes fréquenté ces écoles, ils ne se doutaient pas qu’ils ne pourraient plus voir leurs enfants entre septembre et juin (sauf à Noël, pour ceux qui pouvaient venir rendre visite au pensionnat).

En outre, ils avaient le plus souvent une grande confiance dans les missionnaires, qui parlaient leur langue et étaient considérés comme des hommes de Dieu, et ne pensaient pas que cette confiance pouvait être trahie.

Les autres parents, qui ne voulaient pas se séparer de leurs enfants, n’eurent pas le choix : ils n’avaient pas voix au chapitre. Seules les décisions des agents des Affaires indiennes, aidés par les travailleurs sociaux, la Gendarmerie Royale du Canada et les missionnaires, comptaient. Les parents qui opposaient des refus risquaient la prison.

Les retours des pensionnaires dans leurs familles ne furent pas des plus aisés, ni au point de vue émotionnel, ni au point de vue pratique.

Beaucoup de survivants en ont voulu à leurs parents de les avoir laissé partir, de ne pas s’être battus pour eux. Certains m’ont raconté combien ils trouvaient difficile de parler avec eux, d’abord parce qu’ils avaient oublié leur langue au pensionnat.

Ensuite, parents et enfants ne savaient pas quoi se dire entre eux, n’ayant plus les mêmes références et peu de souvenirs en commun : « mes parents, ils étaient comme gelés, ils ne me prenaient pas dans leurs bras ». Le pensionnat a détruit le lien parents-enfants d’une manière si durable que beaucoup d’anciens pensionnaires sont convaincus d’avoir été eux-mêmes de mauvais parents, ne sachant pas comment se comporter comme tels.

Par ailleurs, les anciens pensionnaires n’étaient devenus fonctionnels ni pour la société de leurs parents ni pour celle des Eurocanadiens. Ils n’avaient pas reçu l’ensemble du patrimoine de mythes et de récits qui renferment les codes de conduite, le sens de l’histoire, la philosophie morale. Leurs parents et grands-parents constataient leur acculturation : beaucoup d’anciens pensionnaires eurent l’impression d’être traités comme des « pommes », rouges à l’extérieur et blanches à l’intérieur.

Les jeunes issus de familles nomades retrouvaient des parents qui, dépouillés de leurs responsabilités parentales, étaient parfois devenus alcooliques, malades de chagrin, parfois devenus sédentaires dans des communautés toutes nouvelles où personne ne reconnaissait rien.

Ceux dont les familles vivaient encore essentiellement des activités traditionnelles ne pouvaient pas vraiment y prendre leur place, n’ayant pas reçu, du moins pas assez, les enseignements et les savoirs nécessaires à la vie dans leur milieu d’origine, où le piégeage, la pêche et la chasse se pratiquaient encore largement.

Enfin, n’oublions pas les parents qui ne revirent jamais certains de leurs enfants, morts au pensionnat, dont ils apprirent le décès parfois plusieurs années après. Certaines tombes n’ont jamais pu être localisées.

C’est à nous tous d’aménager notre société de manière que nos victimes d’hier et nos pupilles d’aujourd’hui ne regrettent jamais d’y être intégrés par la force des choses et du progrès. (Lafleur et Guertin 1966)

D’un autre côté, la société eurocanadienne ne les attendait pas non plus et ne semblait pas prête à les intégrer, de quelque manière que ce soit, car ils restaient des « sauvages ».

La remarque du père Lafleur est restée lettre morte. Ducottet-Delorme, en 1970, affirmait que les enfants amérindiens avaient devant eux « le dilemme suivant » :

- garder leur identité culturelle en restant au sein de la réserve, c’est-à-dire dans une situation de sous-prolétariat;

- s’assimiler au monde blanc, en acquérir les avantages matériels, au risque de subir un « génocide culturel », comme écrivait l’un d’eux. (Ducottet-Delorme, 1970 : 112)

On sait avec le recul qu’elle sous-estimait la gravité dudit dilemme, car rester au sein des réserves n’a pas non plus garanti la conservation de leur identité culturelle.

En effet, cette identité était d’abord et avant tout liée au territoire de leur famille et de leur Première Nation, et non à ces villages sous tutelle fédérale pour la plupart alors à peine sortis de terre.

Mais on voit avec cet article, avec ceux d’autres chercheurs dès cette époque (comme Sindell, 1968, qui a étudié les problèmes de formation de l’identité chez les jeunes Cris fréquentant le pensionnat indien anglican de La Tuque), et avec les écrits de certains Oblats, que plusieurs savaient que les élèves des pensionnats autochtones du Québec allaient vivre de grandes tensions résultant des nécessités d’ajustement à l’une et l’autre sociétés.

Conclusion

Sachant lire et compter, les Indiens du Québec ne seraient plus à la merci d’employeurs blancs qui profiteraient de leur ignorance des chiffres pour les exploiter et pour les maintenir dans des emplois subalternes et mal rémunérés. De cette façon, peut-être parviendraient-ils à échapper à leur misère matérielle et à leur infériorité aux yeux des blancs. (Lafleur et Guertin, 1966)

Je souhaite aux membres de la communauté de guérir de toutes les souffrances qu’ils ont vécues. Ils doivent réapprendre à être heureux comme ils l’étaient autrefois. […] Je voudrais que les enfants de la communauté, les jeunes mamans et les jeunes papas surtout, retournent aux études et reviennent ensuite dans la communauté pour le bien de tous. Marie-Jeanne (CSSSPNQL, 2010 : 104)

L’instruction scolaire est considérée comme un droit fondamental des enfants.

Mais quand ce formidable moyen d’acquisition de la connaissance est utilisé comme outil de civilisation, il produit des dégâts directement reliés au cadre colonial de pensée qui lui est associé. Certes, le droit d’aller à l’école doit être accessible à tous.

Les pensionnaires ont appris à lire, écrire, compter et bien d’autres choses encore. Ils ont appris le français ou l’anglais et ont ainsi eu le moyen de négocier, de se défendre politiquement, de faire entendre leurs voix.

Ainsi, des anciens pensionnaires comme Romeo Saganash sont devenus députés, d’autres des chefs réputés (Billy Diamond par exemple).

Mais tout cela ne peut justifier qu’on ait arraché des enfants à leurs familles, enlevant à celles-ci leur autorité et le droit de décider de l’éducation qui devait leur être prodiguée. Cela ne justifie pas qu’on ait brisé, humilié ces enfants, grevant le reste de leur vie de la charge excessive de devoir vivre avec.

Le mal-être des anciens pensionnaires se répercute sur les générations suivantes qui en subissent encore les conséquences.

Leur combat pour retrouver leur fierté identitaire et guérir de leurs blessures doit être l’affaire de tous : une véritable réconciliation passera d’abord par la connaissance de l’histoire des pensionnats, du projet qui les sous-tendait et des répercussions qu’ils ont engendrées.

L’étape suivante sera la décolonisation, mouvement politique auquel tous les individus peuvent participer : en acceptant de modifier les perceptions que l’on peut avoir des cultures autochtones et de ceux et celles qui en sont les porteurs.

Comme le disent de nombreux survivants, ils ne veulent pas s’apitoyer sur eux-mêmes, ils ne témoignent pas pour se plaindre : ils veulent qu’on reconnaisse ce qu’ils ont vécu, pour que les sociétés autochtones puissent se reconstruire.

Ils ont également besoin qu’on les connaisse mieux.

En effet, comment se réconcilier avec quelqu’un que l’on ne connaît pas ? Pour décoloniser aussi, le savoir est la base du changement.

Je remercie infiniment Emanuelle Dufour pour sa relecture attentive et ses commentaires précieux. C’est un plaisir de pouvoir compter sur sa rigueur et son sens affûté de la critique. Je remercie également Marie-Ève Bélanger pour ses transcriptions, ses scans et sa patience quand je lui demande d’écouter jusqu’à satiété des documentaires des années 1950 et 1960.

Ce texte est dédié aux anciens des pensionnats indiens qui m’accordent leur confiance et partagent avec moi les souvenirs de leur jeunesse.

1. Élèves devenus « survivants » et parents autochtones, missionnaires et religieuses, personnel non confessionnel, Gendarmerie Royale du Canada, fonctionnaires des Affaires indiennes. D’après le rapport de la CVR (2015b : xii-xiii), un survivant est « une personne qui ressort victorieuse d’une situation même si elle n’est pas tout à fait indemne; la personne peut être meurtrie, mais pas insoumise. Le mot se rapporte aux personnes qui, malgré tout ce qu’elles ont subi, se tiennent encore debout ».

2. Cette estimation ne fait pas l’unanimité.

3. Par exemple, l’école St. Joseph, à Fort George, est parfois considérée comme « fermée » en 1952, date à laquelle elle est devenue école privée. De même, le pensionnat de Pointe-Bleue peut être indiqué comme fermé en 1965, date à laquelle l’école changea de statut.

4. Pour voir la liste officielle des pensionnats indiens reconnusLe lien s'ouvre dans un nouvel onglet, aller sur le site de Affaires autochtones et du Nord Canada.

5. Sur le site de Affaires autochtones et du Nord Canada, voir la page « Paiement d’expérience communeLe lien s'ouvre dans un nouvel onglet » : 595.

6. À des fins de mise en perspective, rappelons que ce n’est qu’en 1943 que l’instruction scolaire devient obligatoire au Québec, pour les garçons et les filles de 6 à 14 ans.

7. Notons qu’Odanak fut la première communauté à bénéficier d’un instituteur amérindien, en l’occurrence abénaqui : François Annance.

8. Le nombre de conversions se mesurait avec les recensements de baptisés, le fait de connaître ses prières, de se marier religieusement et de recevoir des funérailles chrétiennes. Il n’est pas possible de mesurer l’adhésion des Amérindiens aux croyances et aux conceptions des différents courants du christianisme.