-

Par Frawsy le 8 Juin 2022 à 11:30

Les nuages, dieux du ciel

Qui n'a jamais regardé le ciel, subjugué par la beauté d'un nuage spectaculaire, par sa couleur ? Ce diaporama vous permettra d'identifier et différencier les nuages en fonction de leur forme et hauteur. La nomenclature moderne divise les nuages en deux grands types, convectifs et stratiformes :

- Le soulèvement convectif, souvent vigoureux et au déclenchement abrupt, produit des nuages caractérisés par une extension verticale élevée, mais une extension horizontale limitée. Ces nuages sont désignés génériquement par le terme cumulus.

- Le soulèvement dit synoptique est le résultat des processus de la dynamique en atmosphère stable, dans un écoulement stratifié. Ce soulèvement est graduel, produisant des systèmes nuageux d'une texture uniforme, pouvant couvrir des milliers de kilomètres carrés. Ces nuages sont désignés génériquement par le terme stratus. Il arrive parfois que ce soulèvement graduel déstabilise la couche atmosphérique, donnant lieu à des nuages convectifs imbriqués dans le nuage stratiforme.

Un grand merci à Bernhard Mühr (Der Karlsruher Wolkenatlas) et à John Day (Cloudman's Gallery) pour leur participation à ce diaporama.

Somptueux nuage rouge dans le ciel (cumulus)

Sur cette photo, un coucher de soleil se reflète sur un cumulus. Le nuage devient alors rouge dans le ciel.

© Fir 0002, Flickr, CC by-nc-sa 2.0

Nuage lenticulaire au-dessus du lac Laguna Verde, en Bolivie

Ce nuage (Altocumulus lenticularis ou nuage lenticulaire) a été photographié au-dessus du lac Laguna Verde (Bolivie). Cet altocumulus se trouve à une hauteur de 6.000 à 7.000 m.

Les altocumulus sont en majorité presque invariablement constitués de gouttelettes d'eau. Ceci est mis en évidence par la transparence relativement faible de leurs éléments constitutifs et par le fait que ces derniers, lorsqu'ils sont séparés, présentent des contours nets. L'apparition de cristaux de glace peut intervenir dans toutes les sortes d'altocumulus.

© Bernhard Mühr, Der Karlsruher Wolkenatlas, www.wolkenatlas.de, DR

Nuage irisé très coloré

Un nuage irisé, ou iridescent, est formé de cristaux de glace, comme les halos ou les parhélies.

© Albert Kelles, DR

Nuage lenticulaire sur le mont Cook, en Nouvelle-Zélande

À 3.764 m, sur le mont Cook, en Nouvelle-Zélande, voici un très bel effet de stratocumulus (stratocumulus lenticularis et stratocumulus stratiformis perlucidus). Description : banc, nappe ou couche de nuages gris ou blanchâtres, ou à la fois gris et blanchâtres, ayant toujours des parties sombres, composés de dalles, galets, rouleaux, etc. d'aspect non fibreux, soudés ou non, la plupart des petits éléments disposés régulièrement ont une largeur apparente supérieure à 5 degrés (plus grand que la largeur du point tendu à bout de bras).

© Bernhard Mühr, Der Karlsruher Wolkenatlas,

Cirrus en Australie

Photo de cirrus prise à Swifts Creek, dans la région de Victoria, en Australie.

© FIR0002, Wikipédia, GNU

Photo de cumulus dans le ciel

Photo de cumulus dans le ciel.

© John Day, Cloudman's Gallery

Cirrus rouges

Cirrus fibratus et cirrus uncinus en Allemagne. Les cirrus fibratus sont des nuages séparés, en forme de filaments blancs et délicats, de bancs ou de bandes étroites, blancs ou en majeure partie blancs. Ces nuages ont un aspect fibreux (chevelu) ou un éclat soyeux, ou les deux.

© Bernhard Mühr, Der Karlsruher Wolkenatlas

Cirrus jaune-orange au coucher du soleil

Les cirrus sont des nuages détachés sous forme de délicats filaments blancs composés de bancs ou d'étroites bandes blanches ou en majeure partie blanche. Ces nuages ont un aspect fibreux (chevelu), un éclat soyeux ou les deux. Les cirrus sont formés de cristaux de glace qui se colorent au coucher du soleil, annonciateurs d'un changement de temps avant 36 heures s'ils sont suivis de cirrostratus. Altitude : étage supérieur (6.000 mètres).

© John Day, Cloudman's Gallery

Les cumulus n'empêchent pas le soleil de briller

Les cumulus sont des nuages détachés, normalement denses et aux contours bien délimités, se développant verticalement sous forme de mamelons, de dômes et de tours, dont la partie supérieure bourgeonnante a souvent l'aspect d'un chou-fleur. Les cumulus n'empêchent pas le soleil de briller car ils sont dispersés et ne masquent donc jamais le soleil très longtemps. Les cumulus sont, par définition, des nuages de beau temps. Altitude, développement vertical : 500 mètres.

© John Day, Cloudman's Gallery

Un nuage au nom très long : Altocumulus stratiformis opacus undulatus virga

Altocumulus stratiformis opacus undulatus virga en Allemagne. Les altocumulus sont, au moins en majeure partie, presque invariablement constitués de gouttelettes d'eau. Ceci est mis en évidence par la transparence relativement faible de leurs éléments constitutifs et par le fait que ces derniers, lorsqu'ils sont séparés, présentent des contours nets. Néanmoins, lorsque la température est très basse, des cristaux de glace peuvent se former si, dans cette éventualité, les gouttelettes s'évaporent, le nuage devient alors dans sa totalité un nuage glacé et ses éléments perdent alors la netteté de leurs contours. L'apparition de cristaux de glace peut intervenir dans toutes les espèces d'altocumulus.

© Bernhard Mühr, Der Karlsruher Wolkenatlas

Photo de cirrus et cirrocumulus

Photo de cirrus et cirrocumulus.

© John Day, Cloudman's Gallery

Le cumulus congestus, un nuage porteur d'averses

Cumulus congestus photographiés en Arizona. Les cumulus congestus marquent la dernière étape avant l'apparition de cumulonimbus. Le cumulus congestus s'étend sur une hauteur de plusieurs milliers de mètres. Son flanc présente toujours des protubérances d'un blanc éclatant, mais sa base devient sombre. Vu du dessous, le cumulus congestus est menaçant. Ce nuage est la plupart du temps porteur d'averses. Il peut alors pleuvoir à un endroit alors que l'impression de beau temps prédomine quelques centaines de mètres plus loin. Dans ce type de situation convective (également appelée situation instable), on observe un ciel partagé entre éclaircies et passages, cumulus médiocris et congestus se déchargeant d'averses. Il arrive alors parfois qu'il pleuve et fasse soleil en même temps.

© Bernhard Mühr, Der Karlsruher Wolkenatlas

Stratocumulus au Nouveau-Mexique

Photo prise à Abique, au Nouveau-Mexique. Les stratocumulus sont constitués de gouttelettes d'eau, accompagnées parfois de gouttes de pluie ou de neige roulée et, plus rarement, de cristaux et de flocons de neige. S'il existe éventuellement des cristaux de glace, ils sont généralement trop clairsemés pour donner au nuage un aspect fibreux. Par temps extrêmement froid cependant, il arrive que les stratocumulus donnent naissance à d'abondantes virgæ de cristaux de glace, qui peuvent s'accompagner d'un halo.

© John Day, Cloudman's Gallery

Qu'est-ce qu'un cirrus?

Cirrus fibratus undulatus et cirrus fibratus, en Allemagne. Le cirrus est un nuage appartenant à l'étage supérieur (aux latitudes tempérées, sa base se situe entre 6.000 et 12.500 m de hauteur avec une épaisseur de l'ordre de 300 m). Il est constitué de bancs, de bandes ou de filaments séparés, blancs le plus souvent, qui revêtent un aspect fibreux ou un éclat soyeux (les deux apparences pouvant se conjuguer). Il n'est pas associé aux précipitations. © Bernhard Mühr, Der Karlsruher Wolkenatlas

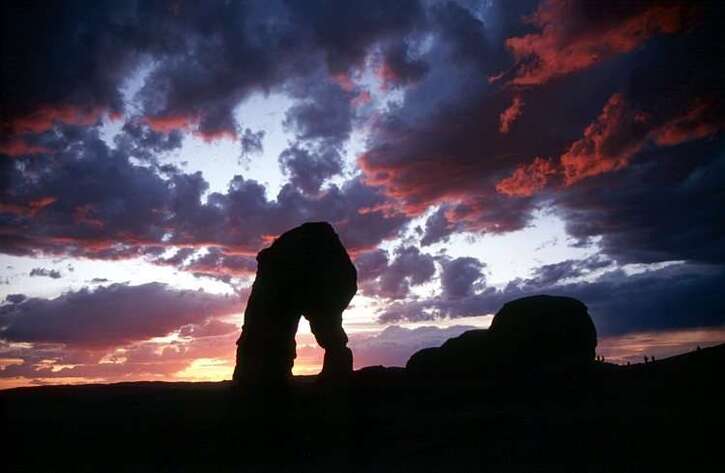

Stratocumulus au parc national des Arches (États-Unis)

Stratocumulus stratiformis perlucidus castellanus cumulogenitus. Photo prise dans l'Utah, au parc national des Arches (États-Unis).

© Bernhard Mühr, Der Karlsruher Wolkenatlas

Un cirrus en forme de squelette de poisson (cirrus fibratus vertebratus)

Différents nuages sont visibles sur cette photo prise à Karlsruhe (Bade-Wurtemberg, Allemagne) : des cirrus fibratus vertebratus, des cumulus humilis et des cumulus mediocris. Les cirrus, sont des nuages séparés, en forme de filaments blancs et délicats, de bancs ou de bandes étroites, blancs ou en majeure partie blancs. Ces nuages ont un aspect fibreux (chevelu) ou un éclat soyeux, ou les deux à la fois. Sur cette photo, on peut voir un cirrus dans la partie supérieure de la photo. L'aspect du cirrus est fibreux (fibratus) et montre en haut à droite, une forme à l'aspect d'un squelette de poisson (vertebratus). Il s'agit exclusivement de cristaux de glace qui sont portés par le vent.

© Bernhard Mühr, Der Karlsruher Wolkenatlas

Stratocumulus en Nouvelle-Zélande

Stratocumulus photographiés en Nouvelle-Zélande.

© John Day, Cloudman's Gallery

Cirrus au-dessus du lac Léman

Cirrus au-dessus du lac Léman. L'image du soleil à droite de celui-ci, à peu près au milieu de la photo, est due à la réfraction de la lumière à l'intérieur des cristaux de glace. Une deuxième image, symétrique de celle-ci, n'est pas visible car hors du champ de l'appareil.

La formation du nuage lenticulaire

L'altocumulus lenticularis, ou nuage lenticulaire, est un nuage stationnaire, en forme de profil d'aile d'avion, qui se forme sous le vent des montagnes, signant la présence d'un ressaut ou onde. En réalité, il se forme en permanence du côté du vent et se dissout de l'autre côté, réalisant un nuage stationnaire contrastant avec un vent fort. Il se trouve souvent en empilements de plusieurs exemplaires formant une pile d'assiettes. Il est apprécié des vélivoles (ceux qui pratiquent le vol à voile) car il montre la présence d'une ascendance stable et puissante. Il est parfois cité par les sceptiques comme un stimulus possible à l'origine de visions d'ovnis. Cependant, il semblerait qu'à l'heure actuelle aucun cas de la casuistique ufologique de ce type n'ait été identifié avec certitude.

Texte d'après Wikipédia © DR

Altocumulus en Irlande

Photo d'altocumulus prise en Irlande.

© Nicola Mondinelli, DR

Photo d'un cirrocumulus

Le cirrocumulus est un nuage élevé très rarement observé, en forme de fleur de coton. Il doit apparaître très petit à l'œil (largeur apparente inférieure à 1 degré, c'est-à-dire environ la largeur du petit doigt le bras tendu).

Il est formé de cristaux de glace et parfois d'eau surfondue, c'est-à-dire liquide mais à température négative. Il traduit une instabilité dans les hautes couches de la troposphère, pouvant indiquer l'arrivée de front. Il annonce souvent le froid. Aucune précipitation ne lui est associée.

© Wikipédia

Le cumulus, un nuage de beau temps

En météorologie, un cumulus (abréviation Cu) est un nuage. Il appartient à l'étage inférieur (base < 2 km d'altitude) mais peut s'élever jusqu'à l'étage moyen et atteindre ainsi plusieurs kilomètres d'épaisseur. Si les conditions sont instables, il peut, par la suite, se transformer en cumulus congestus qui a la forme d'une tour, puis en cumulonimbus, la transition se faisant lorsque son sommet devient fibreux et aplati.

Le cumulus est le nuage qui a la forme la plus caractéristique et reconnaissable. Son aspect bourgeonnant le fait, en effet, ressembler à un chou-fleur. On évoque parfois le terme poétique de « moutons nuageux ». Ce nuage est le siège d'un mouvement de convection, similaire à celui qui a lieu dans une casserole d'eau bouillante, constitué d'une colonne d'air ascendant (au cœur du nuage) et de mouvements d'air descendant (à sa périphérie). En s'élevant, l'air subit une détente adiabatique, ce qui refroidit la vapeur d'eau et provoque sa condensation. Au fur et à mesure que le nuage se charge en eau, le cumulus s'étire en hauteur et forme une tour appelée convectus.

Des cumulus peuvent se former dans de nombreux types de situation, mais le cas le plus favorable à leur observation est la situation de traîne après le passage d'une perturbation. Alors que le front froid s'éloigne, le Soleil redevient visible et réchauffe le sol. Par conséquent, les basses couches de l'atmosphère se réchauffent par conduction thermique, rendant l'atmosphère instable. Des cumulus isolés bourgeonnent alors ici et là. Dans ces conditions, on dit qu'on a affaire à un « ciel de traîne ».

© Michael Jastremski, Wikipédia

Stratocumulus dans le New Jersey

Stratocumulus. Photo prise dans le New Jersey (États-Unis).

© Nicholas T, Flickr, CC by-nc-sa 2.0

Nuages en forme de chou-fleur (cumulonimbus calvus et cumulus congestus)

Cette photo a été prise près du lac Okeechobee, en Floride (États-Unis). Placés haut dans l'atmosphère, ces nuages en forme de chou-fleur sont des cumulonimbus (cumulonimbus calvus et cumulus congestus). Les cumulonimbus sont constitués de gouttelettes d'eau et, notamment dans leur région supérieure, par des cristaux de glace. Ils contiennent également de grosses gouttes de pluie et, souvent, des flocons de neige, de la neige roulée, du grésil ou des grêlons. Les gouttelettes d'eau et les gouttes de pluie peuvent être fortement surfondues. Les cumulonimbus peuvent se présenter soit isolément, soit disposés en une file continue, semblable à une vaste muraille. D'autre part, il peut arriver que la région supérieure des cumulonimbus soit mêlée à la masse d'un altostratus ou d'un nimbostratus. Des cumulonimbus peuvent également se développer au sein même de la masse nuageuse d'un altostratus ou d'un nimbostratus.

© Bernhard Mühr, Der Karlsruher Wolkenatlas

Photo de paysage avec cumulus

Photo de paysage avec cumulus.

© John Day, Cloudman's Gallery

N'oubliez pas que si vous le désirez vous

pouvez vous abonner à ma newsletter,

c'est gratuit!!!

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Frawsy le 17 Octobre 2017 à 16:41

Une collision cosmique accouche

de particules d'or

votre commentaire

votre commentaire

-

-

Par Frawsy le 5 Juillet 2016 à 09:10

Les lunes de Mars, Phobos et Deimos,

seraient nées d'un impact géant

Phobos et Deimos, les deux lunes de Mars, ne peuvent être des astéroïdes capturés, conclut une équipe d'astronomes, qui ajoute leur origine ne peut provenir que d’un impact géant. C'est bien cela ! confirme une seconde équipe, dont les simulations numériques démontrent que ces satellites ont pu se former à partir des débris d’une collision titanesque entre Mars et un embryon de planète trois fois plus petit.

Vue d'artiste de l'impact géant qui aurait donné naissance à Phobos et Deimos et au Bassin boréal. L'impacteur devait faire environ le tiers de la taille de Mars. À cette époque, la Planète rouge était jeune et possédait peut-être une atmosphère plus épaisse et de l'eau liquide en surface. © Université Paris Diderot, Labex UnivEarthS

L’origine des deux lunes de Mars, Phobos et Deimos, restait un mystère. Par leur petite taille et leur forme irrégulière, elles ressemblent beaucoup à des astéroïdes, mais les astronomes ne comprennent pas comment la Planète rouge aurait pu les capturer pour en faire des satellites enorbite presque circulaire, dans son plan équatorial.

Selon une théorie concurrente, Mars aurait subi à la fin de sa formation un impact géant avec un embryon de planète… Mais pourquoi les débris d’un tel impact auraient-ils formé deux petits satellites plutôt qu'une énorme lune, comme celle de la Terre ?

Une troisième possibilité serait que les satellites Phobos et Deimos se soient formés en même temps que Mars, ce qui impliquerait qu’ils aient la même composition que leur planète. Cependant, leur faible densité semble contredire cette hypothèse. Aujourd’hui, deux études indépendantes viennent conforter la théorie de l’impact géant.

Une grosse lune et une dizaine de petites issues

d'une collision

Dans l’une d’elles, une équipe de recherche belgo-franco-japonaise propose, pour la première fois, un scénario complet et cohérent de formation de Phobos et Deimos, qui seraient nés des suites d’une collision entre Mars et un corps primordial trois fois plus petit, 100 à 800 millions d’années après le début de la formation de la planète.

Selon les chercheurs, les débris de cette collision auraient créé un disque très étendu autour de Mars, formé d’une partie interne dense, composée de matière en fusion, et d’une partie externe très fine, majoritairement gazeuse. Dans la partie interne de ce disque se serait d’abord développée une lune 1.000 fois plus massive que Phobos, aujourd’hui disparue. Les perturbations gravitationnelles créées dans le disque externe par cet astre massif auraient catalysé l’assemblage de débris pour former d'autres petites lunes (une dizaine) plus lointaines.

Au bout de quelques milliers d’années, la planète Mars se serait alors retrouvée entourée d'un cortège d'une dizaine de petits satellites et d’une énorme lune. Plusieurs millions d’années plus tard, une fois le disque de débris dissipé, les effets de marée avec Mars auraient fait retomber sur la planète la plupart de ces satellites, dont la très grosse lune. Seules ont subsisté les deux petites lunes les plus lointaines, Phobos et Deimos (voir schéma ci-dessous).

Chronologie des évènements qui auraient donné naissance à Phobos et Deimos. 1. (en haut à gauche) : Mars est percutée par une protoplanète trois fois plus petite. Un disque de débris se forme en quelques heures. 2. Les briques élémentaires de Phobos et Deimos (grains de taille inférieure au micromètre) se condensent directement à partir du gaz dans la partie externe du disque. 3. Le disque de débris produit rapidement une lune proche de Mars, qui s'éloigne et propage ses deux zones d'influence comme des vagues. 4. Ce processus provoque en quelques millénaires l'accrétion des débris plus éloignés en deux petites lunes, Phobos et Deimos. 5. Sous l'effet des marées soulevées par Mars, la grosse lune retombe sur la planète en quelques millions d'années. 6. Les satellites Phobos et Deimos, moins massifs, rejoignent leur position actuelle dans les milliards d'années qui suivent. © Antony Trinh, Observatoire Royal de BelgiqueLa composition de Phobos et Deimos corrobore

le scénario

À cause de la diversité des phénomènes physiques mis en jeu, aucune simulation numérique n’est capable de modéliser l’ensemble du processus. L'équipe de Pascal Rosenblatt et Sébastien Charnoz a dû alors combiner trois simulations de pointe successives pour rendre compte de la physique de l'impact géant, de la dynamique des débris issus de l'impact et de leur assemblage pour former des satellites, et enfin de l'évolution à long terme de ces satellites.

Dans l’autre étude (à paraître dans The Astrophysical Journal), des chercheurs du Laboratoire d’astrophysique de Marseille (CNRS, université d’Aix-Marseille) excluent la possibilité d’une capture, sur la base d’arguments statistiques et en se fondant sur la diversité de composition des astéroïdes. De plus, ils montrent que la signature lumineuse émise par Phobos et Deimos est incompatible avec celle du matériau primordial qui aurait pu former Mars (des météorites de la classe des chondritesordinaires, des chondrites à enstatite ou des angrites). Ils s’attachent donc au scénario de l’impact. Ils déduisent de cette signature lumineuse que les satellites sont composés de poussières fines (de taille inférieure au micromètre).

Or, d’après ces chercheurs, la très petite taille des grains à la surface de Phobos et Deimos ne peut pas être expliquée uniquement comme la conséquence d’une érosion due au bombardement par les poussières interplanétaires. Cela signifie que les satellites sont composés dès l’origine de grains très fins, qui ne peuvent se former que par condensation du gaz dans la zone externe du disque de débris (et non à partir du magma présent dans la zone interne). C’est un point sur lequel s’accordent les deux études. Par ailleurs, une formation des lunes de Mars à partir de ces grains très fins pourrait être responsable d’une forte porosité interne, ce qui expliquerait leur densité étonnamment faible.

Simulation de l’impact géant sur la proto-Mars. Les particules bleues sont celles de l’impacteur ; en rouge, le manteau de la proto-Mars et en noir son noyau. Simulation calculée au centre de calcul S-CAPAD. © LabEx UnivEarthSUne explication de la dichotomie martienne

La théorie de l’impact géant, corroborée par ces deux études indépendantes, pourrait expliquer pourquoi l’hémisphère nord de Mars a une altitude plus basse que le sud : le bassin boréal est sans doute la trace d’un impact géant, comme celui qui a donné naissance in fine à Phobos et Deimos. Elle permet aussi de comprendre pourquoi Mars a deux satellites et non un seul comme notre Lune, également née d’un impact géant. Ce travail suggère que les systèmes de satellites formés dépendent de la vitesse de rotation de la planète, puisqu’à l’époque la Terre tournait très vite sur elle-même (en moins de quatre heures) alors que Mars tournait six fois plus lentement.

De nouvelles observations permettront bientôt d'en savoir plus sur l’âge et la composition des lunes de Mars. En effet, l'Agence spatiale japonaise (Jaxa) a décidé de lancer en 2022 une mission, baptisée MMX pour Mars Moons Exploration, qui rapportera sur Terre en 2027, des échantillons de Phobos. Leur analyse pourra confirmer ou infirmer ce scénario. L'Agence spatiale européenne (Esa), en association avec l'Agence spatiale russe (Roscosmos), prévoit une mission similaire en 2024.

Ces travaux, fruit d’une collaboration entre des chercheurs de l’université Paris-Diderot et de l’Observatoire royal de Belgique, en collaboration avec le CNRS, l’université de Rennes 12 et l’institut japonais Elsi ont bénéficié du soutien de l’IPGP, du Labex UnivEarthS, d’ELSI, de l’université de Kobe et de l’Idex A*MIDEX. Les résultats viennent de paraître dans la revue Nature Geoscience.

À découvrir en vidéo autour de ce sujet :

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Frawsy le 24 Juin 2016 à 11:27

La banquise d'Encelade serait moins

épaisse que prévu

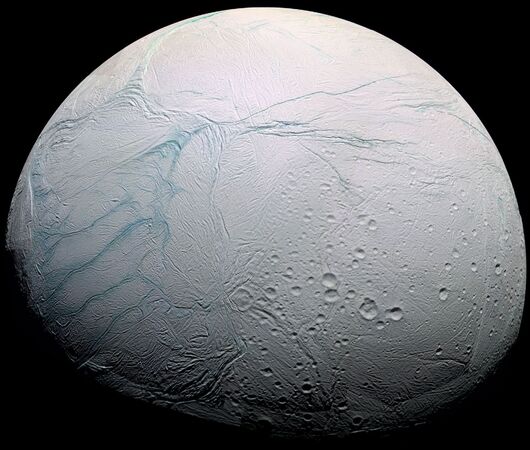

Selon un nouveau modèle, la petite lune de Saturne, Encelade, aurait, dans son ensemble, une banquise plus fine qu’escompté, atteignant quelques kilomètres seulement autour de son pôle sud. Une bonne nouvelle pour les futures explorations spatiales de ce monde potentiellement habitable, situé à un peu plus d'un milliard de kilomètres.

Depuis les premières observations de ses geysers en 2005, peu après l’arrivée de la sonde Cassini dans l’environnement de Saturne, Encelade n’a de cesse d’intriguer les planétologues, soucieux de comprendre ce que peut cacher ce petit satellite de 500 km de diamètre sous son armure de glace, fendue notamment à son pôle sud.

En l’espace d’une décennie, ce qui ressemble, vu de l’extérieur, à une boule de glace (les jours les plus chauds, il peut faire -130 °C), est devenu un objet fascinant pour les exobiologistes. Ce monde potentiellement habitable semble aussi prometteur qu’Europe autour de Jupiter, si ce n’est plus, et cela en dépit de sa position à quelque 1,4 milliard de kilomètres du Soleil en moyenne, soit presque dix fois plus loin que la Terre.

Survolé et reniflé à plusieurs reprises par Cassini, le flot continu de vapeur d’eau, de particules de glace, de matière organique, de divers gaz, de sels et de silices, expulsé dans l’espace depuis ses crevasses proches du pôle sud, témoigne d’une activité interne durable. Encelade abriterait un océan global sous son manteau de glace. De plus, selon un nouveau modèle développé par une équipe internationale, sa banquise serait plus fine qu’on ne le supposait, particulièrement dans les régions les plus actives.

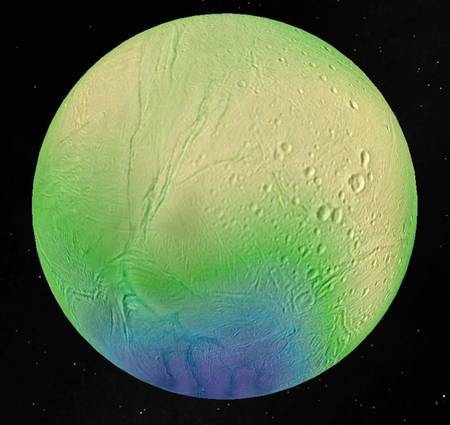

Les couleurs indiquent les différentes épaisseurs du manteau de glace qui enrobe Encelade : jusqu’à 35 km dans les régions équatoriales (en jaune), où les cratères sont plus nombreux, et moins de 5 km dans la région des « rayures du Tigre », au pôle sud (en bleu). © LPG-CNRS-U. Nantes, U. Charles, PragueUne épaisseur de seulement quelques kilomètres

au pôle sud

La banquise d’Encelade recouvre l'océan interne de cette lune (un océan global et non plus local comme cela a été démontré en 2015). Son épaisseur fut estimée, dans un premier temps, entre 30 et 40 km autour du pôle sud et jusqu’à 60 km au niveau de son équateur puis elle avait été ramenée à 20 km en moyenne. Une valeur qui était cependant discutée par les scientifiques, au regard des mesures du champ de gravité du satellite et de sa topographie.

Le nouveau modèle présenté dans la revue en ligne Geophysical Research Letters, cosigné par des chercheurs du CNRS, pourrait mettre tout le monde d’accord. L’épaisseur de la glace serait finalement comprise entre 18 et 22 km et, dans la région des « rayures du Tigre », au pôle sud, elle ne serait que de quelques kilomètres.

En somme, son noyau rocheux aurait un rayon compris entre 180 et 185 km ; l'océan qui le recouvre ferait environ 45 km d'épaisseur et représenterait 40 % du volume (sa teneur en sel serait équivalente à celle des océans terrestres). Quant à la coquille de glace qui enveloppe l’ensemble, elle serait épaisse de 20 km en moyenne et jusqu’à seulement 5 km, voire moins, dans les parties les plus fines. Les auteurs de l’étude considèrent que les 200 premiers mètres de la couche de glace fonctionnent comme une coquille élastique.

L’hypothèse de sources chaudes renforcée

Le problème avec une couche de glace plus mince est que la dissipation de l’énergie vers l’extérieur est plus importante. Dans ce contexte, les effets de marée de la géante Saturne ne suffisent plus à expliquer l’excès d’énergie observé au pôle sud. « Ce modèle renforce donc l’idée d’une intense production de chaleur dans l’intérieur profond d’Encelade, ce qui serait à l’origine de sources d’eau chaude sur son plancher océanique », indique le communiqué du CNRS.

Autant d’indices qui, une fois encore, suggèrent l’existence d’un environnement sous-marinaccueillant pour d’éventuelles formes de vie. Par chance, cette petite lune d’une planète géante de notre Système solaire est à notre portée pour de futures explorations spatiales. Elle l'est d'ailleurs d'autant plus si sa carapace est effectivement si peu épaisse par endroits. De nombreuses découvertes, et sans doute des surprises, nous y attendent.

La lune Encelade photographiée par Cassini. Selon un nouveau modèle, l’épaisseur de la banquise de ce satellite de Saturne de 500 km de diamètre atteint 35 km au niveau de son équateur et moins de 5 km dans la région active du pôle sud (rayures à gauche sur l'image) où sont observés des geysers. © Nasa, ESA, JPL, Cassini Imaging Team, SSI

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

La Tigresse au coeur tendre

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot