-

Par Frawsy le 16 Octobre 2017 à 14:47

Épicerie Loco: des entrepreneures écolos

Plastique d’emballage, boîtes de conserve, pintes de lait… Et si l’on se débarrassait de tout ça pour de bon C’est le pari de quatre copines d’université qui s’affairent à bâtir la première chaîne d’épiceries zéro déchet au Québec.

Marie-Hélène Proulx du magazine Châtelaine

Andréanne Laurin, Martine Gariépy, Sophie Maccario, Marie-Soleil L’Allier.

Crédit: Louise SavoieGare aux idées folles lancées lors des partys bien arrosés : parfois, elles se matérialisent. Le quatuor de filles à qui l’on doit l’épicerie Loco peut en témoigner. Un soir de match de hockey, il y a trois ans, les quatre étudiantes en sciences de l’environnement à l’UQÀM se sont retrouvées au bar L’Abreuvoir, histoire de changer d’air en fin de session. Quelques verres plus tard, elles avaient scellé un pacte: révolutionner la façon dont les gens font leur marché au Québec. Oui, madame.

Loco est néCe n’était pas qu’une promesse de boisson. Cernées, échevelées, fébriles, elles ont inauguré l’an dernier un premier Loco, rue Jarry Est, à Montréal. Et au moment de notre rencontre, début juin, les démarches allaient bon train pour un deuxième. « On veut en implanter plein d’autres dans la province, explique Andréanne Laurin, 28 ans, que ses acolytes définissent comme la doer de la gang, celle qui fonce dans le tas. En fait, on n’avait pas encore ouvert nos portes à Montréal que des gens de Gatineau et de Québec nous contactaient pour lancer une franchise. Sans même avoir vu à quoi ça pouvait ressembler! Notre projet a suscité un engouement auquel on ne s’attendait pas. C’est ce qui nous a poussées à aller jusqu’au bout. »

Depuis le premier jour, ça se bouscule aux portes de l’impeccable local de 1 000 pieds carrés abritant ce commerce nouveau genre, où presque tout est bio, produit au Québec et, surtout, vendu en vrac. Y compris le dentifrice qui, contrairement à ce que dit l’adage, peut vraiment se remettre dans le tube. L’après-midi où je suis passée, une demi-douzaine de clients remplissaient leurs sacs en coton recyclé et leurs tupperwares de fusillis d’épeautre, de savon à vaisselle bio, de pâte à biscuits végane. Et, non, les habitués n’arboraient pas tous la tunique de chanvre. « C’est sûr qu’on attire des végétaliens et des écolos, mais la clientèle est surtout composée de gens ordinaires qui nous considèrent maintenant comme une simple épicerie de quartier. En plein ce qu’on espérait », assure Martine Gariépy, 35 ans, qui travaille comme agente de bord en attendant que l’entreprise soit plus solide.

Révolution tranquilleOn ne se la joue ni puriste ni moralisatrice chez Loco. « Le mot d’ordre est “tolérance”. Chaque consommateur a ses limites et ses priorités, on se doit de respecter ça », soutient Marie-Soleil L’Allier, 39 ans, qui a quitté un poste d’ingénieure en informatique dans une agence web parce qu’elle trouvait que son boulot encourageait le gaspillage des ressources. Artiste dans l’âme, elle est l’auteure de la bédé Les Chicks en vrac, qui relate les aventures des fondatrices. Elle y injecte une bonne dose d’humour, pour montrer que modifier ses habitudes de consommation n’est pas une mince affaire, y compris pour des granos convaincues de leur espèce. « La méthode douce est la meilleure; autrement, on ne tient pas le coup, ajoute la quatrième mousquetaire, Sophie Maccario, une doctorante en environnement de 27 ans. Les gens croulent déjà sous les responsabilités au travail et à la maison. Pas évident d’en rajouter… Je suggère de commencer par conserver sa bouteille d’huile d’olive ou le contenant de détergent à lessive quand il est vide, par exemple, et de venir le remplir ici. Un petit geste qui s’intègre bien au quotidien et qui en appelle d’autres. » Les filles s’émeuvent de l’enthousiasme de certains clients qui prennent en photo leurs achats tant ils sont fiers de contribuer à sauver la planète. « Ils nous disent que venir ici les rend heureux, raconte Martine. Je sens qu’un mouvement fort est en train de naître au sein de la population. » Par contre, il reste un travail « phénoménal » à faire pour amener les fournisseurs à s’adapter aux épiceries zéro déchet, constate Andréanne. La plupart ont des chaînes de production très aseptisées, où tout est ensaché, encartonné, scellé… « Alors, quand on débarque en leur demandant de livrer leurs produits dans des contenants réutilisables, on se fait parfois répondre : “Ben voyons donc, ça n’a pas d’allure!” Mais quelques-uns rappellent après avoir pensé à une solution. » Malgré ce laborieux défrichage, les quatre dynamos ne regrettent pas leur pacte. « Après les études, on ne se voyait pas écrire des rapports de développement durable, dit Martine. On est des filles de terrain. On peut chialer contre les changements climatiques, la pollution et les déversements, mais il faut être dans l’action aussi. »

On trouve quoi chez Loco?On y déniche pas mal de tout – même des amis. Pour vrai. « Les étagères ne sont pas hautes, ça favorise les contacts sociaux! » observe Martine Gariépy, qui a souvent été témoin de conversations entre clients. Côté produits, certains aliments populaires comme la sauce tomate, les chips et les jus de fruits ne sont pas encore offerts, faute d’avoir trouvé une solution zéro déchet. Aussi, compte tenu de la mission de l’entreprise, il faut composer avec les caprices des saisons. Autrement dit, la tomate se fait rare en hiver… Mais on se permet quelques importations : au moment de mon passage, il y avait de l’ail de l’Argentine et des limettes bios du Mexique. Et des bananes! « Il y en a toujours, insiste Andréanne en riant. Sinon, on se le ferait dire. » Les quatre associées s’assurent en gros qu’on y trouve tout ce qu’il faut pour élaborer un menu complet. Féculents, poissons sauvages (dont de la bonne barbotte du Québec !), épices, fromages… Il y a même de quoi engraisser poissons rouges et pitons. On peut également y faire le plein de savons, nettoyants et déodorants bios. Par contre, pas de viande sur les rayons. En partie parce que le gouvernement n’est pas chaud à l’idée qu’elle soit vendue sans emballage, mais aussi parce qu’il y a un boucher établi près de Loco, et que les filles ne voulaient pas lui faire concurrence. Autre particularité : les produits sur le point d’être périmés sont transformés par Madame Virgule, un traiteur offrant des plats à emporter. « On n’a pratiquement pas de pertes alimentaires, ce qui est très rare dans une épicerie! » souligne Andréanne.

Plus cher?Faire son épicerie chez Loco, est-ce à la portée de toutes les bourses? Oui et non. Les proprios s’efforcent de rendre la bouffe bio abordable, pour que tous puissent en bénéficier. Ce type de produit y est d’ailleurs 20% moins cher que dans les supermarchés, notamment parce qu’on saute l’étape de l’emballage. Toutefois, la plupart des denrées régulières coûtent en moyenne 20% de plus qu’ailleurs, car elles proviennent de petites fermes et d’entreprises québécoises qui fabriquent à la main ou en modeste quantité.

-

Par Frawsy le 8 Août 2017 à 19:49

Des records de température de plus

de 50 °C en France ?

Selon une étude concernant la France métropolitaine, il faut s'attendre, dans les décennies à venir, à des vagues de chaleur à la fois plus nombreuses et plus intenses. Les records d'aujourd'hui devraient être largement dépassés, avec des maxima pouvant atteindre 50 °C, une valeur actuellement très exceptionnelle en Europe.

CE QU'IL FAUT RETENIRLe réchauffement du climat global est un fait avéré : la température moyenne de la planète a augmenté de près d'un degré centigrade depuis le début du XXe siècle. La cause en est connue : c'est principalement l'activité humaine, avec l'augmentation de l'effet de serre qui en résulte du fait des émissions de CO2 mais aussi de CH4 et d'autres gaz dits « à effet de serre » (GES). Selon toute vraisemblance, ce réchauffement ne va pas s'arrêter mais au contraire s'amplifier dans les années qui viennent, et ce même si les récents accords de Paris étaient réellement mis en œuvre. S'ils l'étaient, cela permettrait de ralentir, ou peut-être de limiter, ce réchauffement, mais en aucun cas de l'arrêter.

Or, les conditions climatiques sont déterminantes pour l'habitabilité d'une région donnée. C'est vrai du climat moyen mais les extrêmes climatiques le sont tout autant, que ce soit les grandes sécheresses ou, à l'inverse, les précipitations intenses, les tempêtes et les surcotes correspondantes mais aussi, bien entendu, les canicules. Les extrêmes sont plus déterminants encore quand il s'agit de dimensionner des projets d'infrastructures, des ports, des villes nouvelles ou encore en gestion forestière, pour ne citer que quelques exemples.

À ce titre, la vague de chaleur qui a touché l'Europe occidentale en 2003 a marqué très justement les esprits. Songeons qu'elle a causé la mort de près de 70.000 personnes en Europe, dont 15.000 en France. Elle est marquée par une anomalie tout à fait exceptionnelle. Avec le réchauffement en cours, à quoi faut-il s'attendre ?

Des vagues de chaleur plus fréquentes partout en France métropolitaine

À l'occasion du cinquième rapport du Giec, les équipes françaises de Météo-France et de l'IPSL ont participé à l'exercice de comparaison des modèles climatiques nommé CMIP5. Les projections de ces modèles sont disponibles sur le portail Drias. Cet exercice de comparaison montre par exemple (voir le graphique ci-dessus) que le nombre de vagues de chaleur augmente considérablement vers la fin du siècle, et ce même à Lille.

Les modèles climatiques ne sont pas destinés à étudier des échelles inférieures à celle dite « synoptique », correspondant, grosso modo, à 1.000 km. Pour un niveau de détail plus élevé, il faut recourir à des modèles régionaux dont l'aire d'étude est plus limitée (par exemple, l'Europe au lieu de la planète) mais dont la maille élémentaire descend jusqu'à la dizaine de kilomètres. On alimente alors le modèle régional par les sorties d'un modèle climatique.

C'est ce qu'ont fait des chercheurs du CNRM (Centre national de recherches météorologiques) et du Cerfacs (Centre européen de recherche et de formation en calcul scientifique), dont le travail est publié dans la revue Environmental Resources Letters. Le modèle régional est le modèle Aladin, développé par Météo-France, la résolution y est de 12,5 km et le modèle climatique est celui développé par le CNRM. Les deux modèles ont la même base physique, ce qui assure une certaine homogénéité et une meilleure adaptation du modèle régional au rappel du modèle climatique.

À ce jour, les records de température en France métropolitaine dépassent légèrement les 42 °C. Le modèle régional a d'abord été utilisé avec les conditions climatiques actuelles (2005). Il a alors simulé des records de température très voisins dans les cinq régions climatiques identifiées par une méthode « clusters »(considérant des zones suffisamment similaires) : le bassin méditerranéen, le Nord-Ouest, la Bretagne, l'Est et le Sud-Ouest.

Les records de chaleur actuels seront battus de plus de 10 °C

Le modèle a été nourri par les sorties du modèle climatique pour le XXIe siècle. Le graphique ci-dessus montre bien l'augmentation du nombre de records de chaleur battus vers la fin du siècle. Trois vagues de chaleur sont notamment marquantes : 2075, 2097 et 2099. Attention, ces dates n'ont pas de signification ; les modèles climatiques captent une tendance générale mais n'ont aucune capacité prévisionnelle. En d'autres termes, 2075 pourrait tout aussi bien être 2080 ou n'importe quelle année dans cette période-là. Il est très important de conserver cela en tête.

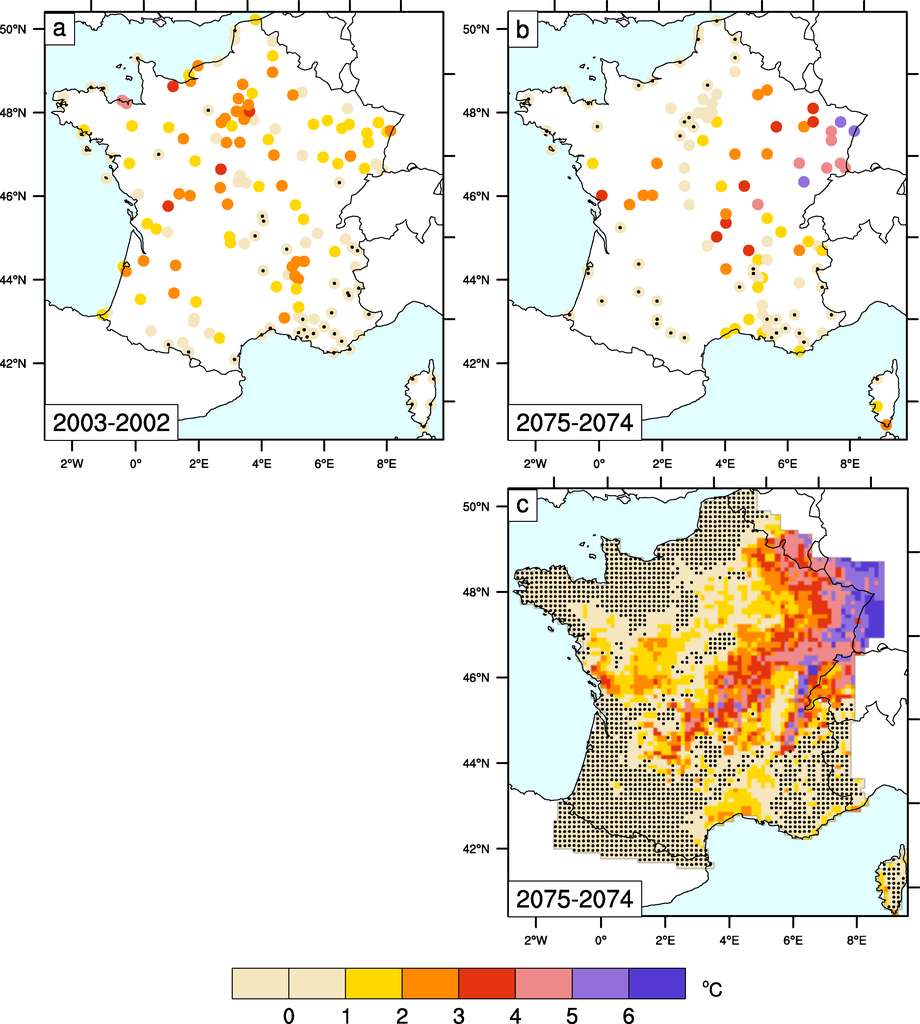

Les auteurs se sont donc plus particulièrement intéressés à la vague de chaleur de 2075. Les cartes ci-dessous montrent que cette vague affecte surtout le Nord-Est, où les records de température précédents sont battus parfois de plus de 6 °C et jusqu'à 10 °C. Vingt simulations ont été faites en modifiant un peu les conditions initiales (c'est-à-dire, en pratique, celles de début mai). Toutes les simulations, sauf une, confirment la vague de chaleur et le record de chaleur dans le Nord-Est est battu jusqu'à près de 13 °C. Dans ces conditions, les températures maximales atteindraient, et même dépasseraient, les 50 °C !

Devant de tels chiffres, la première réaction est l'incrédulité. Comme le disait un passionné de météo récemment : « En Europe, de nos jours, même dans les sites les plus chauds en été, 50 °C est vraiment le maximum à peine frôlé par endroits en Andalousie, ponctuellement en Sicile ou en Grèce, alors que ces zones ont des températures moyennes estivales 6, 8 voire 10 °C plus hautes que dans une grande partie de la France ». Les auteurs de l'article ont sans doute eu la même réaction. En analysant les facteurs importants dans l'établissement de ces très fortes chaleurs, ils ont montré, ou plutôt confirmé, que la sécheresse des sols était l'élément déterminant dans l'amplitude des vagues de chaleur. En d'autres termes, une vague de chaleur est d'autant plus forte qu'elle est précédée d'un printemps sec, un résultat déjà bien connu avec les vagues de 1976 et 2003 en particulier.

Pour prédire les climats futurs, le passé ne suffit plus

Que penser de ces résultats ? En premier lieu, il s'agit du scénario le plus pessimiste quant aux émissions de GES, proche du « Business As Usual ». Les accords de Paris marquent une prise de conscience du fait qu'il vaudrait mieux éviter ce scénario-là et il n'est pas inéluctable. Au-delà de ces accords, il semble bien qu'une transition commence à s'opérer, qui permettrait de limiter quelque peu les émissions. En témoigne la stagnation des émissions de CO2 depuis trois ans.

Les arguments historiques sont de peu de valeur : le climat est maintenant largement sorti de la variabilité qu'on a pu lui connaître ces dernières décennies. Pour retrouver des conditions comparables pour l'effet de serre, il faut remonter à des périodes où l'Homme n'était pas présent. Définitivement, le passé ne permet pas de prévoir l'avenir... même si, naturellement, il peut y contribuer. Le modèle climatique du CNRM a une sensibilité climatique qui le situe dans la moyenne des modèles (3,3 °C à l'équilibre), mais il reste possible qu'il surestime les sécheressespar exemple.

On notera aussi que cette étude n'a pas abordé un autre point tout à fait capital quant aux vagues de chaleur : le cas de températures élevées accompagnées de forte humidité. Or, ces conditions sont extrêmement sévères pour les organismes. Il n'en reste pas moins que cette étude a l'incontestable mérite de nous donner une idée réaliste de ce qui pourrait arriver. À nous d'éviter cela ou de nous y adapter ou, de préférence, les deux.

Des records de température sont attendus ces prochains étés

Communiqué du CNRS publié le 17 janvier 2016

L'occurrence des records de chaleur durant l'été, en Europe, avant 2100 devrait être multipliée par dix par rapport à celle attendue en l'absence d'influence humaine. Cela se ressentirait dès 2030. Quant à l'occurrence des records froids, elle deviendrait quasi nulle.

Des chercheurs ont analysé les projections pour notre siècle de l'évolution des records de température estivale en Europe. Résultat : l'occurrence des records de chaleur durant l'été en Europe avant 2100 (comme les canicules récentes des années 2003 et 2015 caractérisées par l'établissement de records de température estivale pour de très nombreuses stations de mesure) serait multipliée par dix par rapport à celle attendue en l'absence d'influence humaine, alors que celle des records froids deviendrait quasi nulle. L'évolution de ces records peut être considérée comme un marqueur spécifique des changements futurs des épisodes caniculaires.

Les scientifiques ont également estimé à partir de quand il leur serait possible de détecter l'influence anthropique (c'est-à-dire celle de l'Homme) sur l'évolution des records de température estivale en Europe : dès 2020 pour les records froids et dès 2030 pour les records chauds.

Les chercheurs en question sont issus du laboratoire Climat, environnement, couplages et incertitudes (CECI, CNRS-Cerfacs). Pour arriver à ce résultat, ils ont mis au point une méthodologie originale pour dater l'émergence de l'influence humaine sur l'évolution des records de température.

Ils ont tout d'abord utilisé un ensemble de 53 simulations climatiques contraintes par le même scénario d'émission des gaz à effet de serre et des aérosols dit du « laisser-faire » (croissance continue, sans limite ni atténuation, de la concentration des gaz à effet de serre et des aérosols dans l'atmosphère).

À partir de ces simulations, ils ont estimé l'évolution de l'occurrence des records de température estivale au cours du XXIe siècle. Les projections climatiques prévoient pour la fin ce siècle, une occurrence moyenne des records chauds 10 fois supérieure aux probabilités d'occurrence attendues dans un climat stationnaire, tel celui de la première moitié du XXe siècle, et une quasi-disparition des records froids à l'échelle de l'Europe.

Ils ont également analysé l'évolution de l'occurrence de ces records de 1900 à 2100, à partir des températures observées et des températures simulées. Outre un bon accord entre modèles et observations, il s'avère que l'évolution de l'occurrence des records reste proche de celle d'un climat stationnaire jusqu'aux années 1990 avant de s'en écarter progressivement tout au long du XXIe siècle.

Des records chauds à cause de l'Homme vers 2030

Afin de mieux prendre en compte l'effet possible de la variabilité interne du climat aux échelles multidécennales dans l'estimation de la date d'émergence de l'influence humaine, les chercheurs ont ensuite eu recours à des simulations climatiques dites de contrôle. Ces simulations d'un climat stationnaire n'étant soumises qu'à des forçages externes, naturels et anthropiques, constants et égaux à leurs valeurs préindustrielles, la variabilité climatique simulée est donc purement d'origine interne.

Ces nombreuses simulations ont permis aux chercheurs de définir une plage de valeurs possibles (ou intervalle de confiance) pour l'occurrence des records de température sous un climat stationnaire soumis à l'influence unique de la variabilité interne, et ce pour toutes les dates depuis 1900. La date d'émergence est alors simplement définie par la date à partir de laquelle l'occurrence des records sous l'hypothèse du scénario d'émission dit du « laisser-faire » sort significativement de l'intervalle de confiance.

Cette date d'émergence est de 2020 pour les records froids et de 2030 pour les records chauds avec une incertitude de ± 20 ans, dont une moitié (± 10 ans) est liée à l'utilisation des modèles climatiques et à leur reproduction imparfaite de la réalité et l'autre moitié au caractère chaotique du système climatique.

Alors que l'influence anthropique sur les températures globales moyennes a déjà pu être détectée, ce n'est donc qu'à partir de 2030 ± 20 ans (2020 ± 20 ans) que les chercheurs pourront détecter et donc attribuer l'évolution de l'occurrence des records chauds (froids) de température estivale en Europe à l'influence humaine.

L'étude a été publiée dans Geophysical Research Letters.

Réchauffement : la mer monte sous l’œil des satellites du CLS

Le niveau des mers augmente à une vitesse moyenne de 3,3 mm par an et

pourrait, selon certains experts, augmenter de plusieurs mètres dans

un futur lointain. Afin de comprendre ce phénomène, CLS, une filière

du Cnes, effectue par satellite de nombreuses observations que nous vous

invitons à découvrir ici en vidéo.

-

Par Frawsy le 4 Juin 2017 à 16:23

COP 21 : la hausse du niveau de la mer menace les populations

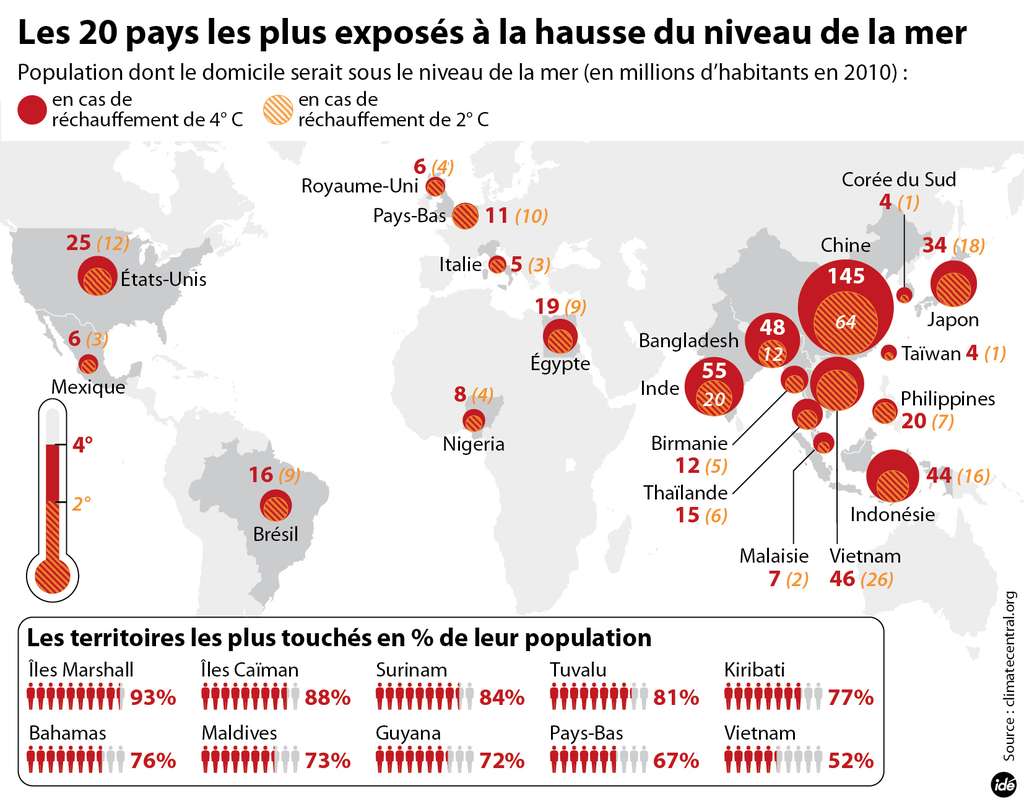

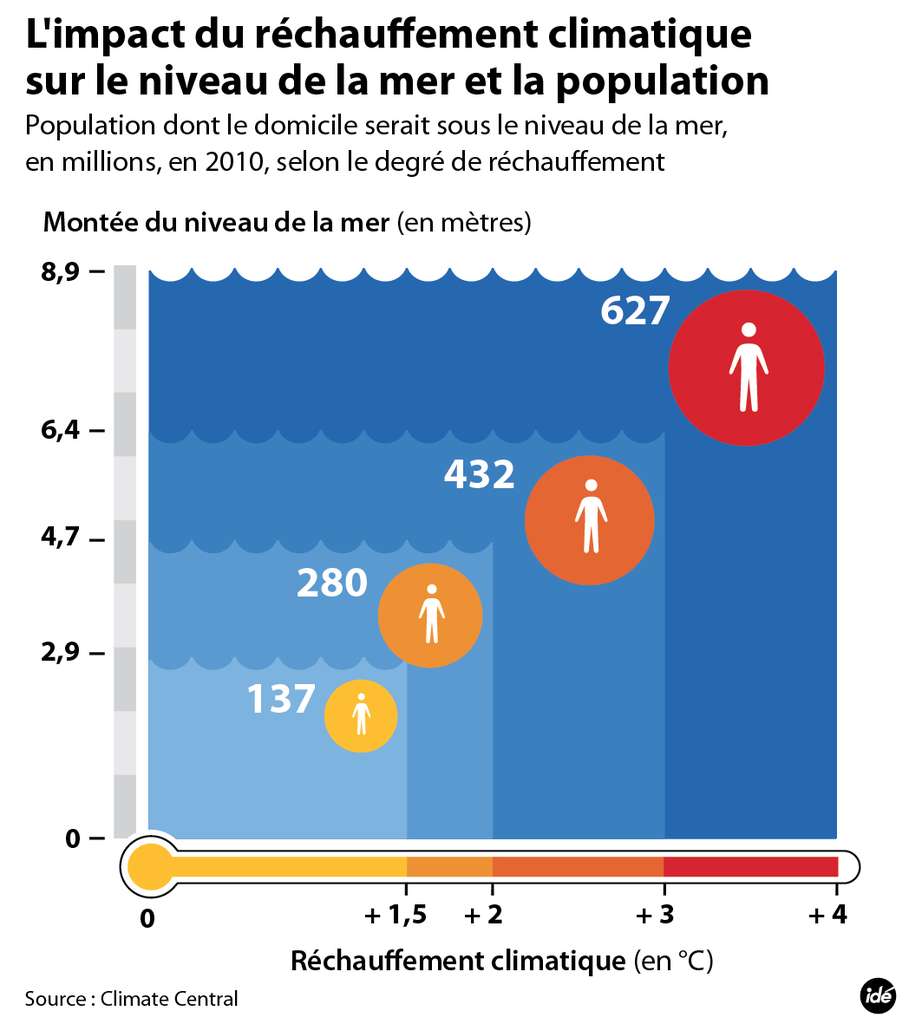

En 2015, les accords de Paris signés lors de la COP21 ont donné l'objectif de limiter à 2 °C l'élévation des températures par rapport à l'ère préindustrielle (voire, si possible, à 1,5 °C). Les 195 États signataires se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre mais, le 1er juin 2017, le président des États-Unis Donald Trump annonçait que son pays se retirerait de cet accord signé par son prédécesseur. Pourtant, l'enjeu est de taille : à cause du changement climatique, le niveau de la mer continue de monter. Au fil des décennies et des siècles, de plus en plus d'habitants de la planète seront menacés, en particulier dans les îles et les grandes villes du littoral.

Article paru le 8 décembre 2015

Réchauffement climatique oblige, le niveau des mers monte : au cours du 20esiècle, l'élévation était en moyenne de 1,8 mm/an mais elle s'est accélérée à partir de 1990. Certaines estimations tablent sur un à trois mètres d'élévation du niveau des mers d'ici 2100, et des scénarios les plus alarmistes parlent même de six mètres, mais le GIEC, lui, en reste à un mètre au maximum, l'incertitude principale venant de la vitesse de fonte des inlandsis antarctique et groelandais. De plus, cette hausse n'est pas uniforme sur le globe terrestre et certaines régions du monde seraient plus touchées que d'autres : ainsi, depuis 1990, le niveau de la mer a monté trois à quatre fois plus vite que la moyenne mondiale dans le Pacifique tropical ouest, le nord de l'Atlantique et le sud de l'océan Indien.

La hausse à court terme vient du réchauffement des eaux superficielles de l'océan, la hausse des températures provoquant une dilatation, légère mais significative. Sur le long terme, la fonte des glaces d'eau douce a un impact prépondérant, à commencer par celle de l'Antarctique. D'après une étude récente parue dans Science Advances, à l'échelle des millénaires, la combustion de toutes les ressources fossiles de la Terre engendrerait un réchauffement tel que la totalité de la glace de l'Antarctique fondrait.

60 mètres de plus dans 10.000 ans ?

Les conséquences seraient importantes pour les populations littorales, mais aussi celles des grandes métropoles mondiales. Ainsi, en 10.000 ans, New York, Londres, Rome et Tokyo seraient sous les eaux à cause d'une élévation du niveau des mers qui atteindrait 60 mètres. Cette étude évalue la hausse du niveau de la mer à environ trois mètres par siècle durant le premier millénaire, pour atteindre 60 mètres en 10.000 ans.

Mais la glace de l'Antarctique n'est pas la seule à provoquer la hausse du niveau des mers : les glaciers seraient aussi responsables du tiers de la montée des océans. Une étude parue en 2013 dans Science avait analysé les données obtenues à partir des satellites Grace et IceSat entre 2003 et 2009. Elles ont révélé que 260 gigatonnes ont été perdues par les glaciers chaque année entre 2003 et 2009, correspondant à une hausse de 0,72 mm par an. Sur cette même période, les mers se sont élevées de 2,5 mm par an. Les régions qui contribuaient le plus à la hausse du niveau des mers étaient l'Arctique canadien, l'Alaska, les glaciers périphériques de la calotte groenlandaise et la Patagonie.

Des milliers d’îles menacées de disparition dans le monde

Particulièrement vulnérables à cette hausse du niveau marin : les îles, y compris les îles françaises. D'après une étude de 2013 parue dans Nature Conservation, des dizaines d'îles françaises seraient menacées d'ici 2100. En effet, si le niveau des mers monte d'un mètre en 2100, 6 % des îles françaises disparaîtront ; et s'il monte de trois mètres, cette proportion sera de 12 %... 300 espèces pourraient aussi disparaître en même temps. Les régions de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie seraient particulièrement touchées car elles concentreraient les deux tiers des îles submergées.

Comme la France possède 2.050 îles de plus d'un hectare, situées dans tous les océans, en extrapolant ces résultats au monde entier, les chercheurs du CNRS estiment que la Terre perdrait 10.000 à 20.000 îles sur les 180.000 qu'elle compte. Les Philippines, l'Indonésie et les Caraïbes seront les régions les plus vulnérables.

-

Par Frawsy le 10 Décembre 2016 à 21:44

La 6e extinction massive du vivant a déjà bien commencé

Tortue marine morte

Tortue marine morte

Crédit : Lucky 2013 / Pixabay - Licence : CC0Cela ne fait maintenant plus aucun doute : nos sociétés détruisent littéralement notre support de vie au point que nous sommes la cause de la 6e exictinction massive qu'ait connu la Terre. Selon les dernières estimations d'une équipe pluridisciplinaire de chercheurs français, ce ne serait pas 1,3 % mais 7 % de la biodiversité terrestre qui aurait disparu, soit environ 130 000 des espèces déjà connues. Une tendance inquiétante qui devrait s'aggraver.

Actuellement, la perte de biodiversité et les changements dans l'environnement qui y sont liés sont plus rapides qu'à aucune période de l'histoire de l'humanité. De nombreuses populations animales et végétales sont en déclin, que ce soit en termes de nombre d'individus, d'étendue géographique, ou les deux. Si la disparition d'espèces fait partie du cours naturel de l'histoire de la Terre, l'activité humaine en a accéléré le rythme d'extinction : il est actuellement au moins 100 à 200 fois supérieur au rythme naturel d'extinction.

Une équipe pluridisciplinaire de chercheurs français, notamment de l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité (Muséum national d'Histoire naturelle/CNRS/UPMC/EPHE), du Centre des sciences de la conservation (Muséum national d'Histoire naturelle/CNRS/UPMC) et de l'université d'Hawaï, ont procédé à une nouvelle évaluation de la perte de biodiversité.

En utilisant deux approches, l'une fondée sur les avis d'experts naturalistes et l'autre issue des mathématiques probabilistes, ces chercheurs ont travaillé sur un échantillon d'espèces d'invertébrés et ont extrapolé leurs résultats à l'ensemble de la biodiversité terrestre. Leur étude offre un nouveau regard sur la mesure de la crise de la biodiversité, jusqu'ici focalisée sur les vertébrés, et en particulier les mammifères et les oiseaux.

Comment estimer l'ampleur de la 6e extinction de masse ?

La célèbre Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) dresse chaque année la liste "officielle" des espèces éteintes ou en danger d'extinction. Elle recense environ 1 000 espèces de plantes et d'animaux, éteintes au cours des quatre derniers siècles alors que dans le même temps les biologistes découvrent et décrivent en moyenne 18 000 nouvelles espèces par an, qui s'ajoutent aux 8,7 millions déjà connues. Ce décalage entre les 1 000 espèces recensées par l'UICN et les millions d'espèces existantes s'explique aisément. La mesure de la crise se base essentiellement sur les vertébrés supérieurs (oiseaux, mammifères), pour lesquels les biologistes disposent de données robustes mais qui concentrent aussi l'essentiel des efforts de conservation.

Si la Liste rouge recense "seulement" 1,3% d'extinctions chez les mammifères et les oiseaux, cela s'explique aussi grâce au succès des actions de conservation : créations de réserves et aires protégées, plans de reproduction en captivité dont bénéficient la plupart des oiseaux et bon nombre de mammifères. Au contraire, les invertébrés, qui constituent le plus gros bataillon de la biodiversité (70% des espèces connues, la plupart petites et rares, difficiles à échantillonner et à identifier), souffrent à la fois d'un déficit de connaissances et d'un déficit d'attention en termes de stratégies de conservation.

Face à ce constat, une équipe de recherche pluridisciplinaire (systématique, biologie de la conservation, mathématique et bio-informatique) a remis en question les données sur lesquelles s'appuie la mesure de la Sixième Extinction massive de la biodiversité en s'intéressant spécifiquement aux invertébrés. Ces chercheurs ont choisi comme modèle un groupe d'invertébrés pouvant paraître peu charismatiques : les mollusques terrestres (escargots et limaces). Sur 200 espèces tirées au sort et réparties dans le monde entier, les chercheurs ont demandé à 35 experts du monde entier d'évaluer si elles étaient éteintes, encore vivantes ou s'ils ne pouvaient pas se prononcer.

En parallèle, toutes les informations existantes depuis deux siècles sur ces 200 espèces ont été rassemblées : données bibliographiques, mais aussi données issues de collections de plusieurs Muséums d'histoire naturelle, données d'amateurs et de collectionneurs, habituellement non utilisées pour construire ce genre de scénarii. Ces données ont alimenté un modèle de mathématique probabiliste pour mesurer les risques d'extinction de chacune des espèces.

Les résultats des deux approches, avis d'expert et modèle mathématique, totalement indépendants, sont remarquablement concordants. Extrapolés aux autres compartiments de la biodiversité, ces résultats permettent donc d'estimer que nous aurions déjà perdu, non pas 1,3 mais 7% de la biodiversité terrestre de la planète.

En 2050, 25 à 50 % des espèces auront disparu

L'extinction actuelle, provoquée par l'impact des activités humaines sur les milieux, est comparable à une crise biologique majeure puisque d'ici à 2050, on considère que 25 à 50 % des espèces auront disparu. Malheureusement, ces dommages graves sur la biodiversité seront irréversibles à notre échelle. En effet, plusieurs millions d'années sont nécessaires pour recouvrir une diversité biologique suite à une extinction massive.

Les conséquences seront graves pour l'équilibre des écosystèmes et pour les ressources dont nous avons et aurons besoin pour survivre. Un exemple, parmi d'autres, des services rendus par la biodiversité est celui d'une pandémie émergente que nous ne pourrions endiguer tout simplement parce que nous aurions détruit, sans le savoir, une espèce capable d'en synthétiser l'antidote.

-

Par Frawsy le 10 Décembre 2016 à 21:30

Penser la ville de demain : résiliente, autonome et vivante grâce au biomimétisme

Panorama de la cité végétale par Luc Schuiten (avec son aimable autorisation)

Panorama de la cité végétale par Luc Schuiten (avec son aimable autorisation)

© Luc Schuiten - Licence : Tous droits réservésCapter l'énergie solaire comme la feuille de l'arbre, reproduire la résistance de la toile filée par l'araignée, fabriquer des céramiques aussi solides que la coquille de l'ormeau... Tout cela vous inspire ? C'est normal. Le biomimétisme - discipline émergente - est une méthode innovante et prometteuse qui consiste à s'inspirer de la nature et de ses mécanismes pour tenter de les reproduire et de les adapter au service de l'Homme et de l'ensemble de la biosphère.

La nature comme modèle

Le biomimétisme : définition

Selon l'AFNOR (Association française de normalisation)- qui travaille encore à préciser sa définition - le biomimétisme (du grec bios= vie et mimesis= imiter) consiste à s'inspirer du vivant dans le but de créer des systèmes artificiels et des solutions techniques répondant au mieux aux exigences d'un développement “soutenable” pour l'ensemble de la biosphère.

Inventé par l'américain Otto Schmitt, ce néologisme traduit l'idée d'un transfert de la biologie vers la technologie. Le concept a ensuite été théorisé et vulgarisé par l'américaine Janine Benyus, grâce à la publication, en 1997, de son fameux ouvrage intitulé “Biomimétisme : l'innovation inspirée par la nature”.Contrairement à ce que pourrait laisser croire l'étymologie du mot, la biomimétique ne se réduit pas à une simple copie de la nature. Il doit donc être distinguée du biomorphisme qui - à des fins esthétiques - reproduit les formes issues de la nature, choisies et simplifiées pour des raisons plastiques. Le biomimétisme, lui, ne s'arrête pas là. Il dépasse l'imitation stricte des formes de la nature pour se focaliser sur les stratégies de fonctionnement des organismes vivants et des écosystèmes. Le biomimétisme ne doit pas non plus être confondu avec la bionique, exclusivement dédiée à l'innovation technologique.

Ni esthétique ni technologique, le biomimétisme s'inscrit dans une démarche spécifique d'innovation durable. Comme le rappelle le CESE (Conseil économique, social et environnemental), la différence entre la simple imitation de la nature et le biomimétisme réside en fait dans l'exigence de soutenabilité.

Selon Janine Benyus, il s'agit de " s'inspirer pour la création d'activités humaines des solutions efficaces et durables développées depuis des millions d'années par les organismes vivants au sein de la biosphère ".

"L'innovation inspirée par la nature"

Le biomimétisme part d'un constat simple : la nature est comme un gigantesque laboratoire, vieux de 3,48 milliards d'années, et capable d'inventer d'habiles stratagèmes pour résoudre des problèmes qui sont aussi les nôtres. Il s'agit donc d'étudier la nature de façon à pouvoir l'imiter, c'est à dire reproduire ses modes de fonctionnement en les adaptant aux problématiques humaines. “Les chercheurs essaient de comprendre les solutions développées par des organismes vivants au niveau le plus fondamental, de décortiquer les systèmes capables de produire un phénomène et de le copier”, explique Marc Fontecave, chercheur en biologie.

L'idée n'est pas nouvelle. Léonard de Vinci, au 15e siècle, avait déjà posé les bases de l'aviation moderne en concevant son ornithoptère, inspiré du vol des oiseaux. Après avoir minutieusement étudié l'anatomie de leurs ailes ainsi que la fonction et la position de leurs plumes, Léonard de Vinci invente une machine semblable à des ailes d'oiseau activées par la force musculaire humaine. Certes, le projet de Léonard de Vinci ne dépassera pas le stade du croquis, mais l'idée est bien là.

L'exemple du Shinkansen, système de train à grande vitesse en service au Japon, est convainquant. La ligne du Shinkansen, parsemée de tunnels, causait des désagréments répétés aux voyageurs et aux riverains, à cause des ondes de choc. Puisant dans l'ornithologie, l'ingénieur japonais Eiji Nakatsu, travaillant sur la ligne Tokyo-Hakata, a conçu le “nez” du train selon le modèle du bec du martin-pêcheur, oiseau connu pour sa vitesse de pénétration dans l'eau- afin d'améliorer l'aérodynamisme.

Shinkansen série 500 à la station Shin-Iwakuni

Shinkansen série 500 à la station Shin-Iwakuni

© Jakub Hałun / Wikimedia Commons - Licence : CC BY-SACette imitation a permis une réduction du bruit et de la consommation électrique, mais aussi un gain de vitesse de 10%.

De la termitière au centre commercial : un exemple instructif

Le biomimétisme tient une place de choix dans le domaine de l'architecture. Les ingénieurs s'inspirent des édifications de certains insectes pour concevoir leurs bâtiments.

L'architecte Mick Pearce a ainsi imaginé son fameux Eastgate building à partir de l'observation des termites africains. Cet immense immeuble situé à Harare, au Zimbabwe, a été construit en 1996. Son système de ventilation est calqué sur le fonctionnement de la termitière et sa climatisation dite “passive”.

Ce système de ventilation, basé sur l'alternance des mouvements d'air chaud et froid, permet de garder la termitière à température constante. Ouvertes par grande chaleur, les termitières se referment la nuit venue. C'est sur ce principe de ventilation naturelle que l'architecte américain a pensé son bâtiment, pour s'adapter aux importants changements de température quotidiens.

Le bâtiment, qui a une grande capacité thermique, absorbe la chaleur tout au long de la journée. Dans le même temps, de nombreuses ouvertures permettent à l'air d'entrer par le bas du bâtiment, tandis que de grandes cheminées permettent d'évacuer l'air chaud qui remonte par convection. Cette installation crée un courant d'air naturel, accéléré plusieurs fois dans la journée par l'action de ventilateurs. La nuit, quand l'air est plus froid que le bâtiment, les murs diffusent peu à peu la chaleur qu'ils ont emmagasiné pendant la journée. Une partie de l'air frais qui s'engouffre est stocké dans les dalles du bâtiment, ce qui a pour effet de ralentir le réchauffement le lendemain. L'immeuble consomme ainsi 90% d'énergie de moins que la moyenne, assure son concepteur.

A partir de cet exemple, pourquoi ne pas imaginer -comme le suggère le scientifique James Lovelock des villes bio-climatisées comme des termitières, pour s'adapter au réchauffement climatique alors que les îlots de chaleur urbains étouffent littéralement les grandes villes.

Changer de modèle urbain : la nature comme mesure

“L'homme est la mesure de toutes choses”, disait Protagoras -philosophe grec- dans l'Antiquité. Et si c'était la nature qui désormais servait de référence ? Plus qu'un simple modèle à imiter, la nature serait aussi un standard, permettant l'évaluation de nos innovations : sont-elles favorables à la vie ? Seront-elles durables ?

De la ville anthropomimétique à la ville-forêt

Hérité du 19e siècle, le modèle de la ville anthropomimétique - telle que nous la connaissons actuellement - prend pour mesure l'homme. Conçue à l'image du corps humain, la ville fonctionne comme un organisme, avec ses poumons (les parcs), ses cellules (les bâtiments) et ses réseaux d'eau et d'énergie pensés à l'image de la circulation sanguine.

Le contexte actuel de la crise écologique à laquelle nous nous trouvons collectivement confrontés met en évidence les limites de ce modèle urbain, engendrant des villes qui, comme le souligne Henry Dicks -chercheur en philosophie- “consomment sans produire ou décomposer, qui épuisent et polluent leurs milieux, et dont les réseaux centralisés s'avèrent de plus en plus fragiles”[1].

“Le moment semble opportun de poétiser une nouvelle métaphore vive : celle de la ville-forêt avec ses habitats-arbres, ses réseaux-rhizomes, ses agora-clairières, ses ruisseaux rouverts, et ses chemins encore inexplorés”, poursuit le philosophe.A l'époque de la transition écologique, les partisans du biomimétisme comme Michael Braungart et William McDonough proposent un nouveau modèle de la ville : “imaginer un bâtiment comme un arbre et une ville comme une forêt”.

Comme les arbres, les bâtiments pourraient ainsi s'alimenter à l'énergie solaire, s'adapter aux saisons, purifier l'eau et l'air.

La « ville forêt » de Braungart et McDonough se distingue de la ville anthropomimétique à de nombreux égards, explique Henry Dicks : “Alors que la ville anthropomimétique consomme surtout des énergies minérales (fossiles ou nucléaires), dans la ville forêt chaque bâtiment produirait sa propre énergie à partir d'énergies renouvelables, à la manière d'arbres autotrophes. Alors qu'un flux linéaire de matières et de produits traverse la ville anthropomimétique, la ville forêt recyclerait les matières et les produits dans des boucles relativement fermées. Alors que l'aspect mécanique, minéral et hygiéniste de la ville anthropomimétique fait qu'elle ne contient que très peu de biodiversité, la ville forêt serait un habitat capable d'accueillir des espèces diverses. Alors que la ville anthropomimétique pollue ses eaux et ses airs, la ville forêt les purifierait. Alors que la ville anthropomimétique laisse mourir ses sols, la ville forêt les fertiliserait...”

Architectures utopiales : quelques exemples de villes biomimétiques

A quoi ressemblerait, concrètement, une ville biomimétique ? Le nouvel imaginaire qui se développe autour du concept de ville-forêt permet de penser de nouvelles formes urbaines.

Nombreux sont les architectes qui tentent d'imaginer des solutions intéressantes aux impasses actuelles et élaborent des formes nouvelles pour nos villes futures, à partir d'une vision poétique du monde.Les cités fertiles de Vincent Callebaut

« L'homo sapiens deviendra-t-il l'homo digitalis – toujours connecté, avec un smartphone greffé au bout des doigts, fusionnant son intelligence avec celle des machines – ou bien le citoyen homo bionicus, remonté dans l'arbre, à la façon de nos très lointains ancêtres ? On essaie de démontrer que notre avenir n'est ni l'homo digitalis ni l'homo bionicus, mais un mélange des deux : on peut vivre dans le respect de l'environnement et dans la nature de façon hyperconnectée en fusionnant l'ingénierie développée par l'homme et celle développées par la nature », explique Vincent Callebaut, architecte.

Pour parvenir à cette harmonie entre biologie et technologie, Vincent Callebaut - architecte visionnaire et écoresponsable - conçoit ses projets à partir de l'observation rigoureuse de la nature.La cité de demain, Vincent Callebaut l'imagine “fertile”, à l'image d'un écosystème : « Métamorphoser nos villes en écosystèmes, nos quartiers en forêts et nos buildings en arbres habités : tel est notre credo ! ». Comme un métabolisme unique, la ville future fonctionnerait en circuit court. Les déchets y seraient intégralement recyclés, dans le cadre d'une économie circulaire. Les façades seraient conçues comme “intelligentes, régénératives et organiques”.

Finis le béton et l'acier : ces deux matériaux sont très énergivores à fabriquer et rejettent beaucoup de C02. L'architecte préconise l'adoption de matériaux composites ou biosourcés, comme le bois, capable de stocker le CO2. Des matériaux bio luminescents, imitant les processus lumineux des méduses et des lucioles, pourraient également permettre d'éclairer les villes sans les polluer.

“Dans notre projet pour Paris 2050, nous avons imaginé, par exemple, une tour Montparnasse recouverte d'une façade en bioréacteur d'algues vertes, capables de se nourrir de déchets pour produire de l'énergie. Chaque jour, 750 000 passagers empruntent les quais de la gare du Nord. En recouvrir chaque mètre carré de dalles à sustentation magnétique créerait de l'électricité à chaque pas et, ainsi, rendrait le Xe arrondissement à 270 % positif en énergie. Donc autosuffisant et capable, grâce à un réseau électrique intelligent, de transmettre 170 % de son énergie vers d'autres quartiers de la ville qui en manqueraient. Une autre solution pérenne consisterait à rapatrier l'agriculture au cœur de la ville en aménageant des toitures en potagers urbains pour aboutir à une logique simple : consommer sur place ce qui est produit sur place, et pas à des milliers de kilomètres”, explique l'architecte.

En définitive, l'objectif de Vincent Callebaut est simple : il s'agit de transformer nos cités énergivores en biotopes nourriciers, à l'image des forêts tropicales ou des vieilles forêts tempérées.

Les cités végétales de Luc Schuiten

Comme Vincent Callebaut, Luc Schuiten est un architecte belge, considéré comme visionnaire. Membre fondateur de Biomimicry Europa, créé en 2010 pour promouvoir le biomimétisme, Luc Schuiten imagine des alternatives originales au modèle obsolète de nos villes actuelles à partir de l'observation de vastes écosystèmes comme les massifs coralliens ou les forêts primaires.

L'approche de Luc Schuiten consiste à penser la ville “comme un écosystème forestier mature”. Les systèmes dits matures obéissent à ce que Janine Benyus appelle les “principes du vivant” : utiliser les déchets comme ressources, diversifier et coopérer, optimiser plutôt que maximiser, réduire l'utilisation des matériaux à son strict besoin, ne pas souiller son propre habitats, entre autres.

Pour cela, il ne s'agit pas de refuser le progrès, mais plutôt de l'adapter, selon Schuiten.

Le principe ? Construire un avenir durable pour les villes et leurs habitants, en utilisant le vivant comme matériaux de construction. C'est le cas des fameuses “cités archiborescentes” imaginées par l'architecte, qui utilisent toute forme d'organismes vivants ou inspirés du vivant.

La cité des “habitarbres”, par exemple, se développe dans un environnement forestier remodelé. Dans ce type de cité, les façades des bâtiments seraient constituées d'une matière biotextile souple similaire à de la peau, constituée à partir de protéines transclucides ou transparentes, inspirées de la chitine des ailes de libellules. Les arbres serviraient de structure aux immeubles, les coquillages y produiraient du biobéton, les insectes du bioverre.

La cité des habitarbres et ses habitants par Luc Schuiten (avec son aimable autorisation)

La cité des habitarbres et ses habitants par Luc Schuiten (avec son aimable autorisation)

© Luc Schuiten - Licence : Tous droits réservés« Aujourd'hui, construire c'est d'abord détruire : arbres abattus, terre cuite, pierres taillées, minerais fondus, explique l'architecte. La cité archiborescente, elle, est vivante. Elle se régénère à partir de ses propres déchets. Elle est conçue comme un massif corallien, où tous les systèmes se nourrissent les uns les autres. Elle est plus réaliste que les nouvelles villes comme Dubaï qui est construite sur le pillage des ressources de la planète. », explique Luc Schuiten.

Le résultat général de ces techniques alternatives serait un métabolisme plus circulaire et plus local, qui permettrait à la cité de fonctionner comme un super organisme, doté d'une capacité d'autorégulation et d'homéostasie.

La nature comme mentor : vers une nouvelle éthique ?

Le biomimétisme ne se réfère qu'à un unique expert : la nature elle-même, seule entité terrestre capable de maîtriser sa propre durabilité, comme l'explique Janine Benyus : "En réalité, les organismes ont réussi à faire tout ce dont nous avons besoin, sans recourir aux énergies fossiles, sans polluer la planète ou hypothéquer leur futur. Quel meilleur modèle espérer ? (...) Les animaux, les plantes et les microorganismes sont des ingénieurs chevronnés".

A la fois ingénieur et designer, créatrice de formes et de mécanismes originaux sans cesse renouvelés, la nature devient alors un guide. Le biomimétisme nous invite justement à considérer la nature non pas pour ce que nous pouvons en extraire, mais plutôt pour ce que nous pouvons en apprendre, si tant est que nous nous donnions enfin la peine de l'écouter.

Certes, ces villes futuristes sont encore utopiques, mais elles n'en sont pas moins scientifiquement soutenues par les solutions amorcées par le biomimétisme.

Pour une coopération entre hommes et nature

D'après Gauthier Chapelle, Ingénieur agronome et docteur en biologie, les grandes innovations du vivant seraient toujours nées de la coopération et de la symbiose entre les êtres, et non de la compétition. Lors d'une intervention devant les étudiants de HEC en 2010, le scientifique explique cette théorie en s'appuyant sur l'exemple des champignons qui, dans un rapport de coexistence, permettent aux arbres d'être plus efficaces : « On dit souvent que pour atteindre un niveau de lumière suffisant, il existe un rapport de compétition entre les arbres, mais c'est faux. Le plus souvent, les grands arbres produisent des sucres en excès qu'ils transfèrent, via les champignons saprophytes, envers les jeunes arbres. C'est une relation de solidarité intergénérationnelle ».

C'est de cette relation de coopération que nous devons nous inspirer. Janine Benyus propose à cette fin de développer une attitude de respect et d'écoute envers la nature qui nous environne. Cela implique d'apprendre à faire taire notre ingéniosité pour mieux écouter la nature et l'interroger. “Cette étape d'écoute de la nature ne doit pas être réservée aux seuls spécialistes. Nous devons tous acquérir des connaissances écologiques et le meilleur moyen est de nous immerger dans la nature dès l'enfance”, précise Janine Benyus.

L'urgence d'un changement de paradigme : changer notre rapport à la Terre

Dans nos sociétés modernes accoutumées à dominer et à exploiter la nature, nous avons développé un rapport de prédation à la Terre, bien loin de l'imitation respectueuse induite par le biomimétisme.

“En apprenant à synthétiser nos produits par la pétrochimie, nous avons cru nous affranchir de la nature et la dépasser. Avec l'avènement du génie génétique, certains s'imaginaient déjà tout-puissants, à la tête d'un arsenal technologique infaillible qui leur garantirait l'indépendance”, déplore Janine Benyus.“Le biomimétisme éthique nécessitera un changement de mentalité. Nous devrons descendre de notre piédestal et accepter d'être simplement une espèce parmi 30 millions d'autres. En acceptant ce fait, nous commençons à réaliser que ce qui est bon pour la planète vivante est bon pour nous aussi (...)Lorsque l'on considère la nature comme source d'idées plutôt que de biens, la protection rationnelle des espèces sauvages et de leurs habitats s'impose comme une évidence”, poursuit-elle.

Une prise de conscience collective est donc urgente et indispensable, afin de comprendre que la nature n'est pas une source inépuisable de matières premières, mais bien de connaissances.

En acceptant de suivre cette nouvelle voie éthique, de nouvelles questions se posent : comment juger du bien-fondé de nos innovations ? Comment être sûr qu'elles sont au service de la vie ? Ici aussi le biomimétisme peut nous aider, selon Janine Benyus : “Le meilleur moyen d'évaluer nos innovations est de les comparer à ce qui a précédé. Cette stratégie ou concept a-t-il un précédent dans la nature ? Avons-nous un recul suffisant, grâce à un procédé semblable, pour pouvoir l'avaliser en sécurité ?”

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

La Tigresse au coeur tendre

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot

Eastgate Centre, Harare (Zimbabwe)

Eastgate Centre, Harare (Zimbabwe)